Raum für Aktionen, Menschen und Ideen

Ausstellungen

I am text block. Click edit button to change this text.

Konzerte

I am text block. Click edit button to change this text.

Lesungen

I am text block. Click edit button to change this text.

Kleinkunst

I am text block. Click edit button to change this text.

Seminare

I am text block. Click edit button to change this text.

Galerie

I am text block. Click edit button to change this text.

11. September 2021

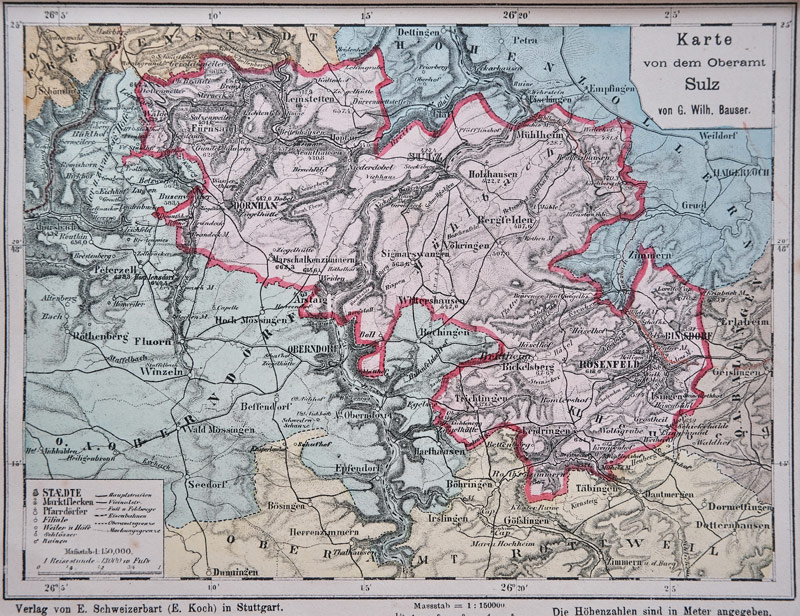

1. Sulzer Kulturtag

EntdEcken

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

zeigen

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Staunen

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Unter dem Gähnenden Stein

(Sulz 1848–1948)

Kapitel 2: Krieg

1. Außerordentliche Verbesserung des Bewaffnungszustands

Mittwoch, 22. September 1841, Köln.

14. Division, Regimentsstab Königlich Preußisches Infanterieregiment „von Lützow“ (1. Rheinisches) Nr. 25. Anwesend: Divisionskommandeur General Lieut Graf von Raniß, Regimentskommandeur Oberst Lieutnant Kaiser, Major von Grießheim, Capitain Seidelmann. Außerdem: Fabrikant Dreyse, Sömmerda (Thüringen), von der Gewehrfabrik N. Dreyse. Dauer 7:00 bis 7:15 Uhr. Einziger Tagesordnungspunkt: „Bewaffnung des Regiments mit Percussionsgewehren“.

Sämtliche Berichte über versuchsweisen Einsatz der neuen Waffe im Manöver bei Zülpich (24.8. bis 5.9.) sehr befriedigend, auch bei Regenwetter gute Einsatzbedingungen, Zündnadelmechanismus, Zylinderschloss und Papiereinheitspatrone technisch bestens, Standvisier 300 Schritt, erste Klappe bis 400, große Klappe bis 500. Arretierung des Bajonetts am Lauf. Generalquartiermeister Moritz von Hirschfeld hat dem Erwerb zugestimmt und das Regiment wird im Laufe des nächsten Monats endgültig mit dem „Scharfschützen-Gewehr“ ausgerüstet. Fragen an Herrn Dreyse gab es keine. Protokoll: Stawißky, Cadetten-Unteroffizier.

„Feuer frei, meine Herren“, sagte der Generalleutnant nach dem anschließenden Frühstück, „sind wir uns im Klaren darüber, welch ungeheuren Schritt wir heute getan haben? Der Hinterlader wird das Gefechtsverhalten revolutionieren! Wer im Liegen lädt, stellt kein Ziel dar. Herr Dreyse, ich erwarte“, er verbesserte sich, „seine Majestät erwarten natürlich, dass Sie dieses Gewehr an keine andere Macht verkaufen, und zwar für 30 Jahre. 60 000 Stück allein in den nächsten acht Jahren sind ja auch kein Pappenstiel.“ Dreyse lächelte. Staatsauftrag! Er würde seine Fabrik gewaltig vergrößern, seine Belegschaft verzehnfachen, seine Gewinne… Und am Ende winkte sicherlich ein Adelstitel.

„Feuer frei, meine Herren,“ sagte zwölf Stunden später und 500 Straßenkilometer südöstlich beim Diner im Offizierskasino der Ulmer Festung der Oberst Friedrich Arand von Ackerfeld, Kommandeur des 7. Württembergischen Infanterieregiments, zu seinen Stabs- und Feldoffizieren, „das heutige Übungsschießen hat mal wieder gezeigt, dass unser Minié- Gewehr an Treffsicherheit zwischen 500 und 900 Metern durch nichts zu überbieten ist. Schon gar nicht durch den kurzen Schießprügel, den die Preußen jetzt einführen wollen. Ganz geheim natürlich, à la bonheur!“ Sein Gesicht verzerrte sich zu einem missglückten Grinsen, innerlich war er noch ganz bleich. In seiner Rocktasche steckte das Schreiben des Kriegsministers von Miller, in welchem jener ihn rüde abgebügelt hatte: An die Ausstattung der Truppe mit Hinterladern war angesichts der Finanzsituation des Königreichs Württemberg nicht zu denken. „Bringen Sie Ihren Leuten lieber das Kämpfen bei und Ihren Unteroffizieren das Lesen! Und vernichten Sie alle Kopien unseres Briefwechsels! Im Übrigen messen wir uns nicht mit den Preußen. Sondern mit den Franzosen und Russen!“

2. Dienstpflichtige und Einsteher

Dienstag, 30. Januar 1866, Bickelsberg.

Jasper Gerritt Binder! Was hatten sich seine Eltern dabei gedacht? Der Name kam daher wie eine Reiterprozession. Mit Fahnen. Kein Wunder, dass seine Schulkameraden sehr schnell einen „Jogi“ daraus gemacht hatten. Und das war gut so, denn Jogi Binder passte ins Dorf, in dem seine bigotten Eltern immer ein Fremdkörper geblieben waren. Was ihnen seit nunmehr vier Jahren zunehmend zu schaffen machte. Mit der Einführung der Gewerbefreiheit in Württemberg hatte sich der Branerbäck, vier Häuser weiter, zum Unternehmer gemausert, zwei neue Öfen eingestellt und einen richtigen Verkaufsraum eingerichtet. Am schlimmsten aber hatte Jasper Gerritts Eltern getroffen, dass sich der „Sohn“ so gar nicht für das ehrwürdige Bäckerhandwerk erwärmen wollte, wo doch der Braner seinen Johann Georg hatte, der die Betriebsübergabe schier nicht erwarten konnte. Nun ja, er hatte auch, ohne Bäckermeister zu sein, keine Aussichten, eine Frau zu finden, mit seinem Mundgeruch und seiner Trichterbrust. Während der Jogi, stramm gewachsen, mit blondem Haarschopf und diesem interessanten Muttermal am Oberschenkel, das genau so aussah wie die Insel Sylt, die seine schon längst aus einer größeren Anwärterinnenschar ausgewählt hatte. Der Anna, neugierig wie sie war, hatte er Sylt in seiner ganzen Länge gezeigt, und beide hatten rasch herausgefunden, dass der Jogi nicht nur ins Dorf gut passte. Anna aber war es auch gewesen, die ihm gesteckt hatte, was alle wussten, nur er nicht, dass seine „Eltern“ gar nicht seine Eltern waren und dass er der Sohn eines adeligen Fräuleins und eines preußischen Husaren war. Was die Binders stets bestritten. Über seine wahre Herkunft sei ihnen nichts bekannt. Da war etwas in ihm zerrissen.

„Johann Georg Braner?“, fragte der Postmichel den ihm bestens bekannten Junior, der mehlbestäubt aus der Backstube geholt worden war. „Ich habe hier Ihren Losungsschein. Amtlich. Bitte quittieren.“ Dann schlug er dem bleich gewordenen Braner auf die Schulter. „Einmal muss es ja doch sein. Haben wir schließlich alle müssen.“ Und ging lachend davon. Johann Georg schlich in die Backstube zurück, den Musterungsbescheid in der Tasche, die fragenden Blicke der Gesellen ignorierend. Komisch, es traf einen wie ein Schlag, obwohl man darauf vorbereitet war. Erst hatte der Oberrekrutierungsrath sein Gesuch um Befreiung vom Wehrdienst abgelehnt. Dann hatte er darauf gehofft, die Rekrutierungsstammrolle zu fälschen. J. G. passte, und aus Braner Binder zu machen, war ein Klacks. Ein Klecks, um genau zu sein. Aber sein Großonkel, der Ortsvorsteher, hatte nicht mitgemacht. Hatte ihm allerdings augenzwinkernd einen anderen Weg gewiesen.

„Na endlich“, sagte der Braner, „ich warte schon eine halbe Stunde.“ „Ging nicht früher, die Anna…“. „Die Anna darf gar nix erfahren, jedenfalls nicht sofort. Heute ist mein Stellungsbefehl gekommen, im Februar muss ich einrücken. Machst du mir den Einsteher, wie wir’s beredet haben?“ „Für 500 Gulden. Auf die Hand. Und ich hab‘ die Unterschrift geübt.“ Für die Kautionsrolle. Da Jogi noch nicht volljährig war, musste sein Vater der Einstehung zustimmen. Er durfte von dieser „Zustimmung“ bloß nichts erfahren, bis zum 20. Februar jedenfalls, dann war der Jogi über alle Berge. „Und die Anna?“

Ja, die Anna. Das tat ihm schon leid. Aber was sollte er machen? Im Dorf sah er keine Zukunft, mit seinen Eltern war er zerstritten, mit ihr zusammen, wo hätte er da hingehen können, unverheiratet? Sagen konnte er es ihr auch nicht, sie würde alles verpfuschen. Nein, er würde ihr schreiben, sobald er sicher Soldat war. Und, wer weiß, Unteroffiziere durften neuerdings heiraten. Drei, vier, fünf Jahre. Und von den 500 Gulden wollte er ihr was schicken. Und den Eltern, vielleicht konnten sie dann ihr Pferd und ihren Einspänner halten. Das war der Mama doch so wichtig.

3. Si vis bellum, para bellum. (Wenn du Krieg willst, bereite Krieg vor.)

Montag, 2. April 1866, Ulm, Sigmaringen, Manchester, Ludwigsburg.

„Ausbingskommdo! Stillstann! Zur Meldung an Herrn Sergeanten! Die Augen! Links!“ Der dritte Zug erstarrte, Unteroffiziersanwärter Hauke grüßte und meldete. „Danke, lassen Sie rühren!“, befahl Sergeant Ernhofer und wandte sich den Rekruten zu: „Stand heute habt ihr einen Monat Ausbildung hinter euch, ab jetzt wird’s gefechtsmäßig. Das heißt, Märsche nur noch mit voller Ausrüstung! Biwaks! Nachtübungen! Antreten nach Alarm! Kerls, wenn das nicht klappt, holen wir es Sonntag nach! Wir fangen gleich … he, du, mit dem blöden Grinsen, wie heißt du?“ „Füsilier Binder!“ „Vortreten! Das heißt Füsilier Binder, Herr Sergeant!“ „Jawohl!“ „Du bist ja so doof wie zwei Meter Feldweg, das heißt, jawohl, Herr Sergeant! Verstanden?“ „… Jawohl, … verstanden, Herr Sergeant. „Na also! Hauke, üben Sie das mit dem Herrn heute Abend auf dem Exerzierplatz.“ „Jawohl, Herr Sergeant!“ „Gut. Lassen Sie wegtreten. Waffenappell in zehn Minuten.“ Das war Ernhofers Lieblingsschikane. Und sie erbrachte regelmäßig sonntäglichen Wachdienst.

„Die Armee verlangt von euch“, sagte fünf Stunden später der inzwischen geadelte Sohn des Sulzer Oberamtmanns Johannes Dettinger, Kompaniechefsubstitut Premierlieutenant Johannes von Dettinger, zur angetretenen Kompanie, „nichts weniger als die vollständige Unterwerfung eures Willens unter eure Vorgesetzten.“ Sein Ritterkreuz des Militärverdienstordens am Band blinkte in der untergehenden Sonne. Furchtlos und trew, trew, treu! Nicht mal schreiben könnt ihr, ihr Schweine, knirschte der Jogi. Das zahl ich euch heim. „Denkt immer daran: nur das Wohlergehen des Vaterlands kann so ein Opfer rechtfertigen. Und jetzt geht und macht alles sauber.“ Ernhofer hatte sie durch einen Rübenacker kriechen lassen. „Wegtreten!“

Friedrich Eugen Johann Prinz von Hohenzollern-Sigmaringen, Sekondelieutenant des Düsseldorfer Westfälischen Ulanenregiments Nr. 5, stand lässig, Sektglas in der Hand, in der ersten Fensternische der Hubertushalle und wartete auf die Wirkung seiner Botschaft auf sein Gegenüber, den Regierungspräsidenten Robert von Blumenthal, Oberbeamter des preußischen Regierungsbezirks Sigmaringen. Aber da gab’s nichts zu betrachten. „Wärst du Dussel doch im Dorf geblieben“, dachte Blumenthal. Kühl sagte er: „Niemand übertrifft mich darin, die Wünsche seiner Majestät zu erfüllen. Aber ich habe den Auftrag, die Provinz zu regieren, die Herzen seiner Untertanen für Ihre Majestät zu gewinnen. Nicht, sie in eine aussichtslose Bataille zu verwickeln. Wenn ich das richtig sehe, haben Sie auch so gar nichts Amtliches vorzuweisen. Mobilmachung! Nur mit dem königlichen Siegel.“ Hofkamarilla, dachte er, wollen den König vor vollendete Tatsachen stellen. „Aber“, sagte er am Abend zum Fürsten Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen, „wir müssen vorbereitet sein. Berlin wird den Druck erhöhen.“ Und entwickelte seinen Plan.

Der Arme! Friedrich Engels kaute einen Schluck 48er Château Margaux, streifte die Asche der Leupold ab und schrieb an Karl Marx. Lieber Mohr, ich hoffe, du hast die 10 Pfund erhalten. Was sagst du zu Bismarck? Es hat fast den Anschein, dass er es zum Krieg treibt. Militärisch ist meine Ansicht, dass beide Armeen sich ungefähr gleichstehen und die Schlachten sehr blutig ausfallen werden. Wenn der Kaiser seinen Feldherrn machen lässt, so glaube ich, dass die Preußen Keile bekommen. „Mary“, rief er, „Lydia, kommt doch mal her, was meint ihr? Wer gewinnt? Benedek oder Moltke?“

„Oje, Varnbühler“, sagte König Karl, „ich fürchte, ich fürchte gar, Sie haben Recht.“ Sein Regierungschef hatte ihm gerade zwingend nachgewiesen, dass, wenn Österreich von Bismarck in einen Krieg über Holstein gezwungen wurde, Württemberg in der Bündnispflicht stand. „Gegen Preußen! Das nützt doch alles nur den Franzosen!“

4. Aufgalopp

Freitag, 1. Juni 1866, Hochsitz in einem Waldstück auf Alsen, Herzogtum Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg; Ulm; Thronsaal Sigmaringen; Schlafzimmer der Residenz in Ludwigsburg.

„Da kommt er,“ flüsterte Generalleutnant Freiherr von Manteuffel, preußischer Gouverneur in Schleswig, und deutete auf den schemenhaft aus dem Weichholz tretenden Schmalspießer, „das ist Ihrer!“ „Wenigstens kann ich so keinen Bock schießen“, kam es halb gemurrt, halb lächelnd zurück. Der Gouverneur Manteuffel und Österreichs Statthalter in Holstein, von Gablenz, waren nicht das, was man Freunde nennt, aber es trieb sie ein gemeinsames Interesse um. So waren sie der Einladung Herzog Friedrichs VIII. von Augustenburg zur Eröffnung der Jagsaison gerne gefolgt, um unbeobachtet von ihren permanent in die Hauptstädte telegraphierenden Stäben zu beraten.

Keiner von beiden war gegen Krieg an sich, aber unter Verbündeten: das musste nicht sein. Beide wussten auch, dass Österreich an diesem Morgen den Konflikt vor den Frankfurter Bundestag gebracht und die holsteinische Ständeversammlung einberufen hatte. Das war das Ende des Bündnisses, das war Krieg, und von Gablenz stand vor der schier unlösbaren Aufgabe, die militärisch hoffnungslos unterlegene Brigade Kalick aus Holstein abzuziehen und ohne Kampf und Gefangennahme in die Heimat zurückzubringen. Das konnte nur klappen, wenn seine Soldaten auf ihrem Marsch zur Eisenbahn nicht auf preußische Truppen trafen. Und wenn Manteuffel ihm einen Zug zugestand. Also bloß keinen Bock schießen, jetzt!

Manteuffel wusste längst, dass er die Österreicher nicht nur unbehelligt ziehen lassen würde. Er gab auch noch Befehl an die preußische Militärkapelle in Kiel, bei der Abfahrt des Zuges die Kaiserhymne zu spielen. Was wiederum Bismarck in helle Wut versetzte: Auf keinen Fall durfte Österreich versöhnlich gestimmt werden. Wenn Ministerpräsident Belcredi einlenkte, war jede Chance vertan, die Rolle des Aggressionsopfers zu spielen.

Die Unteroffiziere der Ausbildungskompanie der 1. Brigade hatten sich nicht lumpen lassen und eine große Annonce in die Ulmer „Kaiserlich- und Kurpfalzbairisch Privilegirte Allgemeine Zeitung“ eingerückt, in welcher sie den Unfalltod ihres Kameraden Ernhofer betrauerten. Der war vor drei Tagen auf dem Heimweg von einer seiner üblichen Sauftouren, so hatten sie das natürlich nicht geschrieben, im Bedürfnis sich zu übergeben über das Geländer der großen Eisenbahnbrücke am Bahnhof auf die Gleise vor eine rangierende Lokomotive gestürzt. Und da die Kompanie an diesem Abend Freigang hatte, gab es natürlich eine große Untersuchung. Ergebnislos. „Wie zu erwarten war“, sagte Hauptmann Schostek, „meine Leute tun so was nicht.“

„Blumenthal“, strahlte Fürst Karl Anton, „das ist genial. O das reimt ja! Wen hast du denn nach Ludwigsburg geschickt? Das darf nicht zu offiziell aussehen. Wir müssen uns immer distanzieren können.“ „Am besten, Durchlaucht wissen gar nix darüber.“ Sein Regierungspräsident behandelte ihn manchmal wie… Das „Bitte, bitte, besetzt uns!“ an den Württemberger Hof war ein gewagtes Spiel, um Blutvergießen zu vermeiden. Aber der Blumenthal hatte ja noch einen Trumpf. Reservisten zur Mobilmachung der Landwehrkompagnie in voller Uniform einzuberufen, war gleichbedeutend mit deren Gefangennahme, wenn sie notgedrungen auf dem Weg nach Hechingen oder Sigmaringen über württembergisches Territorium reisen mussten. Wichtig war jetzt, niemals Gefechtsstärke zu erreichen. Darin war sich Karl Anton mit seinen Soldaten einig. Sorgen bereitete ihm noch die Garnison auf der Burg Hohenzollern. Nicht auszudenken, wenn die kämpfen wollte.

„Karlchen“, sagte Königin Olga, „das gefällt mir nicht, wie du mit dem Suckow gluckst und dem Kallee. Deine Generale sind allesamt Feiglinge! Jetzt ist die Chance da, auf die wir so lang gewartet haben. Du solltest auf den Varnbühler hören. Jetzt können wir die hochwohlgeborenen Sigmaringer endlich in die Tasche stecken. Morgen stell‘ ich den Kallee in den Senkel. Hat der Varnbühler deine Rede schon geschrieben? Ich hab‘ sie noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Wenn wir erst die Burg haben, möchte ich, dass du sie Olgaburg nennst. Komm mal her, deine Schlafmütze, ist das ein Loch?“

5. Vorpostengefechte

Samstag, 23. Juni 1866, Ludwigsburg, Thronsaal; Wien, Café Zartl; Burg Hohenzollern; Ulm, Kasernenhof und Kantine.

„Kallee, ich kann nicht mehr zurück, ich habe die Sache dem Varnbühler verspochen, und ohne den Varnbühler kann ich nicht regieren.“ Zugegeben, König Karl machte da nicht die beste Figur. Aber wenigstens sah das nach einem Plan aus. Welchen General Kallee für den dümmsten hielt, der ihm je untergekommen war. Ja, und deiner Olga, dachte er. Ohne die kannst du auch nicht regieren. „Majestät, die Sigmaringer stellen für uns keine Bedrohung dar, so wie sie sich anstellen. Aber alle Truppen, die wir dort hinschicken, fehlen uns gegen Preußen.“ „Varnbühler sieht das auch. Er meint, ein Bataillon müsste reichen.“

„Große Neuigkeiten“, sagte der Baron Geyer von Edelbach zum Oberst Barbo von Waxenstein und Paßberg mit Blick auf dessen aufgeschlagene Zeitungsseite der Allgemeinen. „Selbst der Bazar hat darüber berichtet. Und noch eins draufgesetzt. Die wollen Preußen nicht nur aufteilen, sondern haben sogar Prämien für eroberte preußische Geschütze ausgesetzt.“ „Der Bazar? Die Frauenzeitung? Hähä! Was sollen das für Prämien werden? Letzte Hoffnung für alte Schachteln? Opfer auf dem Altar des Vaterlands? Ober, noch einen Einspänner!“ Oberst Barbo hielt sich immer noch für einen großen Frauenversteher.

„Die Garnison auf Burg Hohenzollern wird nach der Bundesfestung Rastatt in Marsch gesetzt. Alle öffentlichen und militärischen Kassen sind ins Ausland zu verbringen, am besten in die Schweiz.“ Der Chef der 1. Kompanie des Thüringischen Infanterieregiments Nr. 32 machte vor seinen angetretenen Soldaten keinen Hehl aus seiner Meinung über diesen allerhöchsten Befehl. Unteroffizier Johann Bossenmaier aus Fischingen und der Gefreite Constantin Pfeffer aus Empfingen hörten es mit Unbehagen. Vor den Kropfjockeln fliehen! Preußen hatten sie sich ganz anders vorgestellt. Was hatte nicht Wilhelm I. für Töne gespuckt.

Und immer noch las der Hauptmann vor: „Bis zum letzten Augenblick habe ich gütlichen Ausgleich gesucht, aber jetzt müssen wir fechten um unsere Existenz; wir müssen in einen Kampf auf Leben und Tod gehen.“ Indem wir Dritter Klasse mit der Eisenbahn nach Rastatt fahren, dachte der Gefreite Pfeffer. „… das Preußen des Großen Kurfürsten … Stufe herabstoßen … Geist und Kraft … Volkes Tapferkeit, Gesittung emporgehoben …“. Nur noch Fetzen drangen an sein Ohr. Dann wachte er auf: „Flehen wir den Allmächtigen an, den Lenker der Schlachten, dass er unsere Waffen segne.“ Damit sie in Rastatt nicht rosten, dachte der Bossenmaier. Aber dass der König dem ganzen Land einen allgemeinen Bettag befahl, gefiel ihm nun doch wieder. Auch wenn das ein Wüschdgläubiger war.

Pfeffer und Bossenmaier gehörten auch zu der kleinen Gruppe Auserwählter, die für das Geschütz der Garnison eine Grube aushoben, auf deren Überpflasterung sie dann ihre Gulaschkanone schoben, die sie auch nicht mitnehmen konnten. Und Bossenmaier mit seiner Tenorstimme war es, der den von seinem Leutnant veränderten Text der Nationalhymne mit ein paar Kameraden eingeübt hatte. So klang es dann beim Abmarsch trotzig: „Ganz weit von Württemberg, von Baden, von Rastatt selbst und auch der Schweiz, da steht ein Berg so hoch erhaben, den man jetzt Olgas Hügel heißt. Er schaut herab, so stolz und kühn, in Treue fest, wenn alle flieh’n. Von Schwabenolga ihrem Felsen, wo gut versteckt der Mörser ruht.“

„Soldaten! Wir schützen unser württembergisches Vaterland gegen Vergewaltigung!“ Hauptmann Schostek war schwer erkältet, aber das Manifest von König Karl zu intonieren, konnte er sich nicht verkneifen. Er hatte ja immer Schauspieler werden wollen. Jetzt warf er sich in die Brust: „Württemberger Tapferkeit … stets in der ersten Reihe … übermüthige Angriffe … Deutschlands Glück … Heil meines theuern Württemberg! Gott sei mit euch.“ Ja, dachte der Generalmajor von Braunbach, Kommandeur der 1. Württembergischen Brigade, der durch die mit Sicherheit zu erwartenden ähnlichen Fürbitten von preußischer Seite den lieben Gott in einer gewissen Zwickmühle sah, dann wollen wir mal sehen. Wenn es stimmt, dass kein weiterer Minister das Manifest gegenzeichnen wollte, muss der Varnbühler ganz arg aufpassen. Und den Großherzog hat man in den Krieg richtig zwingen müssen. Mit der Aufteilung drohen! Die Badener werden uns eine große Hilfe sein!

Die Beförderung zum Gefreiten hatte den Jogi aus seiner anhaltenden Melancholie nicht herausgerissen. Die Anna hatte auf seinen Brief nie geantwortet, die Eltern sich für die 100 Gulden nie bedankt. Er empfand keinen Hass gegen die Preußen. Vielleicht hatte ihm die Sache mit Ernhofer den letzten Rest an Gefühlen geraubt. Die Schostek-Show ging ihm am Arsch vorbei. Desgleichen die Aussicht auf einen frisch-fromm-fröhlichen Krieg, der, wenn man der Zeitung glaubte, schon gewonnen war. „Vier Mann starke Patrouille ungarischer Husaren gegen 12 Mann preußische Reiter“, las er gerade, „die sich in unzweifelhafter Mehrheit fanden und begannen zu attaquieren. Von einem preußischen Husaren lässt sich aber ein östreichischer nicht spotten, und so begannen die vier Mann dreinzusäbeln, als ob sie hier Gulasch zu hacken hätten. Erst als vier Mann der Preußen niedergesäbelt waren und die andern acht ihre Überlegenheit in rasender Flucht zeigten, putzten die Ungarn ihre Sarasche mit Gras ab … und verbanden einem Kameraden eine unbedeutende Schenkelwunde, das einzige Andenken an der preußischen Husaren Furchtbarkeit.“

6. Win a little, lose a little (I)

Sonntag, 23. Juli 1866, Manchester; Großrinderfeld, Hauptquartier VIII. Armeekorps (der Bundesarmee); Tauberbischofsheim, Untere Torstraße.

Lieber Mohr, schrieb Friedrich Engels, was hältst du davon? Die Österreicher gewinnen glorios in Italien, was ihnen aber gar nichts nützt, weil sie bei Königgrätz furchtbar Keile gekriegt haben; und ihre Verbündeten machen ohne sie einfach munter weiter, auch wenn Wien längst einen Waffenstillstand anstrebt. Wobei ich die Badener loben muss, die verheizen ihre Soldaten nicht. Aber Württemberg und Bayern tun so, als ob sie die Preußen noch schlagen könnten. Dabei können die Schwaben ja vielleicht in Sigmaringen siegen, aber an der Mainlinie? Wahrscheinlich haben sie bloß Angst, was mit ihnen passiert, wenn sie verlieren! Und Bismarck hat ihnen noch nicht einmal offiziell den Krieg erklärt! Das Unschuldslamm! Hast du übrigens von den Plänen zur Zerstückelung Preußens gehört? Chapeau, noch nie ist wohl ein Bärenfell so gründlich vorab verteilt worden.

Der Oberbefehlshaber des VIII. Armeekorps, Alexander Prinz von Hessen, gab nur allzu gern an den Kommandeur der 1. Division, Generallieutenant von Hardegg, ab. Alexander heißt du bloß, bist du nicht, dachte jener. Laut sagte er: „Meine Herren, die Taktik der Preußen: Je einen Keil von Hanau nach Würzburg und von Hof nach Bamberg. Ziel ist der Main. Ziel ist die Eisenbahnlinie Frankfurt – Bayreuth. So wollen sie das Achte einschließen. Unser Auftrag lautet, den Vormarsch Richtung Würzburg zu verhindern. Hier“, er deutete auf die Karte, „in Tauberbischofsheim. Das werden die 1. und 2. Brigade übernehmen. Zweite an der Bahnlinie, Erste an der Tauber.“ Generalmajor von Baumbach freute sich. Vielleicht winkte da ja endlich, endlich, die lang ausstehende Beförderung zum Generalleutnant. „Die Brücke besetzen wir mit dem 1. Regiment. Die sollen das ruhig mal lernen.“ Regimentskommandeur Oberst von Starkloff hatte auch sofort eine Idee, wie er seine blutigen Anfänger vor der zu erwartenden Feuertaufe ein bisschen motivieren würde.

„Zwölf Mann? Rekruten, sagen Sie? Bauerntrampel!“, seufzte die Madame Celine vom Rosaroten Engel, „ich hab‘ nur noch die Manon. Alles voll mit Offizieren. Also gut, vier Gulden zusammen, zehn Minuten jeder, aber sie sollen ihre Uniform um Gotteswillen anbehalten. Manon“, rief sie die Serviererin Johanna, „du wirst nochmal gebraucht. Zieh dich um! Dachzimmer, du weißt schon. Für Sie, Herr Leutnant, was Exquisites, in“, sie schaute auf die Uhr, „einer Viertelstunde: Suleika, aus Ägypten. Halbe Stunde, Zimmer 14. Geht aufs Haus, wir sind so gut bündisch wie Sie!“

Der Gefreite Friedrich Leng aus Sulz, 1. Jägerbataillon, taumelte aus dem Engel-Puff und fand sich Wilhelm Kress gegenüber, dem mitgereisten katholischen Ulmer Garnisonsgeistlichen. Die kleine Diaspora der Katholiken in der 1. Brigade hatte es mit sich gebracht, dass jeder jeden kannte, und so: „Das ist gut, dass ich Sie treffe, Leng, ich brauche noch einen Ministranten für den Feldgottesdienst um fünf. Sie können doch, oder?“ Beiden war es peinlich. Kress trug den Text seiner Predigt im Ärmelaufschlag des schlichten schwarzen Rocks. Aber er war noch am Zweifeln. Österreich war raus, sein Oberbefehlshaber vors Kriegsgericht zitiert, Wien in Gefahr – was konnte das VIII. Korps noch erreichen? Wofür sollten all die jungen Soldaten sterben? Die Preußen hatten das Hinterlader-Gewehr und den Krieg schon gewonnen. Sollte er wirklich, wie es der Bischof angeordnet hatte, über „Das Jenseits-Schicksal unserer gefallenen Helden“ sprechen? Die Bildchen verteilen? Wie sie da in ihren dreck- und blutverkrusteten Uniformen, aber schon wieder im Besitz aller Glieder, schüchtern und stolz vor Gottes Thron standen, und Jesus beifällig grinste und diverse Engel klatschten? O Gott, und was war mit den katholischen Preußen?

7. Win a little, lose a little (II)

Montag, 24. Juli 1866, Tauberbischofsheim

Einer von diesen katholischen Fischinger Preußen, 20 Jahre, 5 Fuß 4,2 Zoll, „Standardsarggröße“, Johann Bossenmaier, inzwischen Unteroffizier in der Brigade Wrangel, half ab 12 Uhr kräftig mit, den Württembergern ihr gütiges „Jenseits-Schicksal“ zuzuteilen. Und auch sein Kommandeur hatte sich mit der Losung „In Gottes Namen drauf!“ um höheren Beistand bemüht, erfolgreich, wie es schien. Die Württemberger flohen in hellen Scharen aufs rechte Ufer. Der Jogi erinnerte sich wehmütig daran, dass er im Mai die Schwimmschulprüfung – einmal über die Donau – nicht bestanden hatte. Damals war es ihm egal gewesen, Hauptsache, sie zogen ihn lebend aus dem Wasser. Jetzt hätte er liebend gern die Tauber durchquert, stattdessen bewegte er sich mit Hunderten Leidensgenossen im Laufschritt auf die Brücke zu. Wo die Preußen sie wie die Hasen abschossen. Wo, zum Teufel, blieb die Artillerie?

Der Gefreite Lehmann hatte es über die Brücke geschafft, aber auf der rechten Seite gab’s keinerlei Deckung. Links und rechts fanden die Kugeln ihr Ziel. Der Jäger Martin hatte auf einmal ein Loch im Hinterkopf. Gestern, auf dem Marsch, hatte er sich noch so besoffen, dass der Leutnant befohlen hatte, ihn auf einem requirierten Leiterwagen zu transportieren. Was hatten sie geflucht! Wenigstens blieb ihm jetzt das Kriegsgericht erspart. Und seine Witwe würde eine Rente kriegen. Von der anderen Seite der Wiese ertönte das Trompetensignal zum Sammeln. Der Oberleutnant von Dettinger organisierte im Schutz der Häuser einen Gegenangriff. Jetzt kam es nicht mehr auf Kompaniezugehörigkeit an, jetzt musste man den Feind, so gut es eben ging, zurückwerfen. Der Dettinger ließ die Schützen in drei Reihen antreten. Die Brücke war fast leer jetzt, die Preußen stürmten heran. „Zum Gefecht vorgezogen! Ausschwärmen!“ Sie ließen sie auf 20 Schritt herankommen. „Erste Reihe! Feuer!“

Von der linken Seite beobachtete Oberst Pritzwalk das Gemetzel an seiner braven 3. Kompanie. Die Württemberger! Wer hätte das gedacht! Mit maschinenhafter Präzision schoss eine Reihe, kniete nieder, die zweite Reihe schoss und kniete nieder, ebenso die dritte. Brücke und Wiese waren jetzt auch mit preußischen Uniformen übersät. Aber die Württemberger konnten ihre Vorderlader nur im Stehen oder Knien wieder schussbereit machen; selbst wenn sie sich hinter irgendetwas duckten, ragten doch Ladestock, Arm und Kopf ungedeckt in die Höhe. Pritzwalk befahl den Hauptleuten der 2. und 4. Kompanie, ihre Leute robbend, jede Bodenwelle nutzend, heranzuführen und einzugreifen. „Standvisier oder erste Klappe, egal! Hauptsache drauf.“ „Und verlasst bloß nicht eure Deckung, Kinder!“, hörte er den Oberleutnant von Bäuerle sagen. „Wenn ihr schon Hinterlader habt. Achtung, da kommen sie wieder!“ Und wie sie kamen! „Zur Attaque!“, brüllte der württembergische Offizier. „Gewehr fällt! Feuer!“ „Schießt mir den mal raus“, befahl der Pritzwalk seinen beiden attachierten Scharfschützen.

13 Uhr. Sturm abgewehrt. Verwundete geborgen. Auf der Brücke lagen immer noch ganze Haufen von Leichen. 2. und 4., und was von der 3. Kompanie noch übrig war, häuften sie übereinander zu Wällen, hinter denen sie das Feuer des sich langsam zurückziehenden 1. Infanterieregiments am rechten Ufer erwiderten. „He, Bossenmaier!“, flüsterte heiser eine dieser Leichen, „kennst mich net? Ich bin doch der Leng Frieder aus Sulz. Kannst du mich da rausziehen?“ Der Bossenmaier hätte fast sein Gewehr fallen lassen, aber den Leng erkannte er, auch wenn der aus einer scheußlichen Kopfwunde sakrisch blutete. „Wart‘, ich helf dir.“ „Der neben mir ist der Lehmann“, krächzte der Leng noch, bevor er wieder ohnmächtig wurde. Aber der Lehmann taugte nur noch als Kugelfang.

17 Uhr. „Wir müssen auf die andere Seite, sonst packen wir die Preußen nie!“ Starkloff hatte genug gesehen. „Wenn’s nicht über die Brücke geht, dann eben schwimmend und mit Nachen.“ Nichtschwimmer Jogi hatte gleich so ein ungutes Gefühl. Aber da kamen schon die Kommandos: „Ausziehen! Patronentaschen zwischen die Zähne! Gewehr in Contrafechthaltung! Marsch!“ Fünfzig Meter unterhalb der Brücke wateten sie in den Fluss. Dort war der Gefreite Pfeffer mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Splitter der Kartätsche, die die Brücke voll traf, zerrissen seinen Körper, ließen den Kopf jedoch nahezu unversehrt. Auch Jogis Trupp geriet ins Feuer der Artillerie, aber die meisten retteten sich ans rechte Ufer. Der Gefreite Binder gehörte nicht dazu.

8. Für Könige und Vaterländer

Mittwoch, 26. Juli 1866, Tauberbischofsheim, Würzburg

Gegen Mittag brach der Tauberbischofsheimer Wund- und Geburtsarzt Dr. Biesold zusammen. Fast 48 Stunden hatte er in der Verbandstation und im Lazarett ununterbrochen gesägt, geschnitten und geschient. Auf einem Zettel hatte er, wenn möglich, die Namen derer notiert, die zum Sterben aussortiert worden oder unter seinen Händen gestorben waren, ohne Ansehen der Person. So kam es, dass die feindlichen Gefreiten Lehmann und Pfeffer, das was von ihm übrig war, vorläufig im selben Grab bestattet wurden. Noch musste man sich ja keine Gedanken über eine passende Inschrift machen. Den Oberleutnant von Dettinger und den Gefreiten Leng brachte er durch.

Hauptmann Schostek war schon wieder besoffen. Wenn er etwas hasste, dann war es Briefe zu schreiben. Oder zu diktieren, wozu war man Hauptmann. Aber diesen Brief musste er selbst verfassen, so wollte es die Tradition. An Familie Lehmann, Bußenweiler, Oberamt Sulz, das musste reichen, auf dem Dorf kannte jeder jeden. Hochgeehrte Familie Lehmann, als Hauptmann seiner Kompanie habe ich die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Sohn, Gefreiter Johannes Lehman, am 24. des Monats bei Tauberbischofsheim dem feindlichen Feuer zum Opfer gefallen ist. Hoffe ich doch jedenfalls. Und dass man ihn nicht von hinten erschossen hat. Er war ein fröhlicher, sehr beliebter Kamerad und einer der Tapfersten obendrein. Wir haben ihn mit allen Ehren bestattet. Zusammen mit vielen anderen Säcken Fleisch und Knochen, dachte er. Über die genaue Lage des Grabes wird Sie die Heeresverwaltung informieren. Wir trauern mit Ihnen. Geschafft. Schostek, Hauptmann und Kompaniechef 1. Kompanie 1. Infanterieregiment Königin Olga. Nach kurzem Nachdenken schob er noch ein P.S. hinterher. Ich habe Ihren Sohn posthum für die Verdienstmedaille vorgeschlagen. Hoffentlich wissen die, was posthum heißt. Kriegen sie eh alle.

Kurze Zeit später wurde Hauptmann Schostek noch eine Meldung vorgelegt. Vorläufige Übersicht 1. Infanterieregiment. Verluste: 4, Verwundet: 41, Vermisst: 17. Das kann nicht alles sein, das geht noch nicht an die Zeitung, schrieb er an den Rand. Neben „Vermisst Nr. 12 J. G. Binder“.

9. Ordnung muss sein

Freitag, 22. Januar 1886, Sulz, und Dienstag, 26. Januar, Bickelsberg.

Abwesenheitspfleger beim Königlichen Amtsgericht Sulz, Sekretär Wilhelm Adrion, seufzte, gönnte sich eine weitere Kaiser’s Brust Caramelle und schrieb kratzend: Aufgebot: Der verschollene Jasper Gerrit Binder, geboren am 24. März 1849, zuletzt bei der 1. Württembergischen Brigade, Ulm, vermisst seit der Schlacht bei Tauberbischofsheim am 24. Juli 1866, wird aufgefordert … komischer Name, schoss es ihm durch den Kopf, und hätte der so jung überhaupt Soldat sein dürfen? … spätestens am Freitag, 23. April 1886, vormittags neun Uhr, zum Aufgebotstermin vor dem unterfertigten Gerichte zu erscheinen, widrigenfalls die Todeserklärung desselben erfolgen wird; auch haben alle, die von seinem Leben oder Tod Auskunft erteilen können, dies bis zu diesem Tage zu tun. Jetzt noch unterstreichen, was fett gedruckt werden soll. Und Unterschrift, Stempel. „Bringen Sie’s gleich zur Sulzer Chronik! Große Annonce, 9 x 12“, schaffte er dem Amtsboten an. Dienstag ist sozusagen noch außerhalb der Drei-Monats-Frist. Dass er sich vor sich selbst rechtfertigte, ärgerte ihn fast noch mehr als die Schlamperei, die ihn jetzt, wo’s pressierte, zur Fälschung der Unterschrift des ewig besoffenen Amtsrichterstellvertreters Stierle gezwungen hatte. Andererseits, wen interessierte das schon?

„Anna, was hast du, bist ja ganz bleich?“ Dem Johann Georg Braner entging so leicht nichts, keine Geschäftsidee und keine Gemütswallung seiner Frau. „Ach nix“, sagte die Anna und versteckte sich wieder hinter der Zeitung. Sie hatte schon immer die viermal pro Woche erscheinende Sulzer Chronik von der ersten bis zur letzten Seite gelesen. Und seit fast zwei Jahren schaffte ja nun auch der Sohn, Kasper, als Setzer und Mädchen für alles beim Redakteur Bosch. In den stetig wachsenden Familienbetrieb mit nunmehr vier Bäckereien hatte er nicht einsteigen wollen und mit seinem verkrüppelten Bein war er für die Feldarbeit auch nicht zu gebrauchen. Die Anna wusste natürlich, woher das kam, das Herumgehüpfe, die Wechselbäder, der Pilzsud, nichts hatte geholfen, und bei der Stricknadel oder gar der alten Lina, da zog sie die rote Linie. Und der Braner hatte sich nur zu gern in ihren Wirbelsturm von Liebesbeziehung, Hochzeit und Frühgeburt geschickt, nie etwas gesagt, war stattdessen dem Kasper ein liebevoller Vater und der Anna ein dankbarer Mann gewesen. Und dann gab es ja auch noch die drei Töchter. Über den Jogi Binder sprachen sie nur einmal, als sein Name im November nach dem verlorenen Krieg in der Vermisstenliste abgedruckt wurde, dann nie mehr, auch nicht, als sie die Bäckerei seiner Eltern übernahmen. Die zogen übrigens bald danach weg, und es hieß, sie seien bald danach gestorben.

Ein Bäckerladen ist die Dreh- und Angelscheibe dörflicher Information schlechthin. Sodass der Braner nur wenig später als sein Weib von der Annonce erfuhr, und zwei und zwei zusammenzählen, das konnte er.

Fortsetzung folgt...

Autor:

Klaus Schätzle, geb. 1948

Lokalhistoriker mit ausgeprägter Schwäche für „Geschichte von unten“.

Kapitel 2: Krieg

Autor:

Klaus Schätzle, geb. 1948

Lokalhistoriker mit ausgeprägter Schwäche für „Geschichte von unten“.

In Sulz kann das Buch in der „Blass Erlebniswelt im Backsteinbau GmbH“ und bei der „Buchlese“ am Marktplatz erworben werden.

Erschienen ist das Werk im Verrai Verlag / Stuttgart mit der

ISBN 13: 978-3-948342-72-2.

In Sulz kann das Buch in der „Blass Erlebniswelt im Backsteinbau GmbH“ und bei der „Buchlese“ am Marktplatz erworben werden.

Erschienen ist das Werk im Verrai Verlag / Stuttgart mit der

ISBN 13: 978-3-948342-72-2.