Raum für Aktionen, Menschen und Ideen

Ausstellungen

I am text block. Click edit button to change this text.

Konzerte

I am text block. Click edit button to change this text.

Lesungen

I am text block. Click edit button to change this text.

Kleinkunst

I am text block. Click edit button to change this text.

Seminare

I am text block. Click edit button to change this text.

Galerie

I am text block. Click edit button to change this text.

11. September 2021

1. Sulzer Kulturtag

EntdEcken

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

zeigen

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Staunen

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Unter dem Gähnenden Stein

(Sulz 1848–1948)

Kapitel 3: Vom deutschen Wesen

1. Qual der Wahl

Sommer 1886, Brittheim, Bickelsberg, Sulz

Jahre später, als er seine vier Bäckereien versoffen und in der Spittelmühle in Rottweil Unterschlupf gefunden hatte, war dem Braner in nüchternen Augenblicken vieles klar: Warum hätte der Jogi sich melden sollen? Selbst wenn er nicht wusste, dass es nix zu erben gab, hätte er doch ein Gerichtsverfahren wegen Fahnenflucht riskiert. So wenigstens hätte ein harter Staatsanwalt sein Überleben deuten können. Das Aufgebot war übrigens stillschweigend niedergeschlagen worden, war doch dem Oberamtmann Kinzelbach nicht entgangen, dass die vorgeschriebene Ankündigungsfrist nicht eingehalten worden war.

Mit dem fehlerhaften Aufgebot hatte das Verhängnis seinen Lauf genommen. Wie von allen Handwerkern, so wurde auch vom Bäckermeister Johann Georg Braner erwartet, gelegentlich Kundschaft zu trinken. Und so saß er an einem Samstag im Mai im „Deutschen Kaiser“ in Brittheim und tauschte am Stammtisch Kindheitserinnerungen aus. Wie sie Vogelnester geleert und Stare abgerichtet hatten, Hasen, Tauben, ja Hunde gezüchtet, Fische geangelt, Fangeisen für Füchse und Dachse gestellt, Klebruten und Meisenschläge ausgebracht und die Vögel in Käfigen verkauft hatten. Mit Pulverhorn, Schrotgießer und einem alten Schießprügel von 1848 hatten sie hantiert, Ratten und Wildenten damit erlegt: Es ging hoch her. Dem Braner wurde leicht schwindelig, er kannte das alles nur aus den Prahlereien des Jogi, war selbst nie eingeladen worden mitzutun. Da kam der Jogi zur Tür herein.

Der Braner erkannte ihn sofort. Aber nein, der da hereinkam, und sich etwas abseits setzte, um zu speisen, war der Betreiber der kürzlich errichteten Sternwarte von Brittheim, ein gewisser Kaspar Loser, der Hochdeutsch mit englischen Brocken sprach, aber nie über sich selbst. Und hatte er nicht auch für einen Wimpernschlag gezögert?

Für den Todestag ihrer Mutter hatte die Anna wie jedes Jahr eine Seelenmesse bestellt. Pfarrer Kleinschmidt erkannte sie durch das Gitter des Beichtstuhls und lächelte: Was war es wohl dieses Mal? Hatte sie wieder hinter dem Rücken ihres Gatten den Kindlers Brot zugesteckt? Sich Zweifeln über die Erbsünde hingegeben? Sie mochte absolut nichts Sündhaftes daran erkennen, wie sie ihre Kinder empfangen hatte. Wenn nur die Welt aus lauter solchen Frauen bestünde! Die Anna hielt sich nun aber mit den üblichen Lässlichkeiten nicht auf. Und Kleinschmidt war gezwungen, sie ernsthaft zu ermahnen: „Das muss sofort aufhören! Anna, wenn du nicht aufrichtig bereust, kann ich dich nicht lossprechen!“ Am Ende entließ er sie aber doch mit „Ego te absolvo a peccatis tuis“ und sieben Rosenkränzen.

Bereuen! Aufhören! Wie denn? Natürlich war ihr klar, dass sie so nicht weitermachen konnte. Anna, deren Arbeitstag vier Stunden nach dem ihres Mannes anfing, ging abends, wenn ihr Bäckergatte schon schlief, gern auf ihren Blumenacker im Sternfeld zwischen Bickelsberg und Brittheim. Wo sie an einem schönen Juniabend schier gestorben wäre, als der heranschlendernde Herr Loser sie ansprach, als zwanzig Jahre zu einem Tag verschmolzen und viele kleine Tode sie seither endlich leben ließen.

Leise spielte die Orgel. Die wenigen andächtigen Kommunikanten waren schon wieder auf dem Rückweg in die Frauenbänke unter der Empore. Kleinschmidt runzelte die Stirn. Anna Braner war nicht vorgetreten, um die Kommunion zu empfangen.

„Du, Braner“, sagte der Redakteur Bosch zu seinem Mädchen für alles, „ich muss heute Abend zur Bürgerpartei. Geh‘ du doch zu dem Sternguckerheini in den Ochsen. Kannst ihn auch gleich interviewen. Heut‘ war mal wieder gar nix los.“ Der Braner war unenthusiastisch, hatte er sich doch eigentlich den sozialdemokratischen Pfarrer anhören wollen. Aber damit konnte er dem Bosch nicht kommen, dem Sozenfresser. Wahlkampf! Rechtsaußen Bosch wollte weder von der SPD noch vom Zentrum berichten. Bauernbund, ja. Aber selbst die Volkspartei war ihm zuwider.

2. Zeit für Geständnisse

Sonntag, 29. August 1886, Sulz

Der Ochsen war proppenvoll. Losers Vortrag „Unsere neue Sternwarte und der Himmel im September“ hatte eine Menge Neugierige angelockt. Ja klar, Astronomie und Astrologie liegen eng beieinander, dachte der Kasper grimmig, humpelnd und grüßend auf dem Weg zur Theke. Ich muss ihnen ja jeden Monat den Hundertjährigen Kalender ins Blatt setzen. Und konnte sich doch ein Grinsen nicht verkneifen. Liegen eng beieinander, da fiel ihm halt die Kathi ein. Was für ein Glück er doch hatte! „Ein Mineralwasser, wie immer, für die Chronik“, intonisierte der Wirt ironisch. Kunden wie Kasper brauchte er nicht.

Zum Interview setzten sich Loser und Braner, Kaspar und Kasper wie sie schnell herausfanden, an einen Tisch in der Ecke, von dem der Witwer Schäller sich gerade seufzend erheben wollte, auf Drängen des Braner, der den Alten irgendwie ins Herz geschlossen hatte, jedoch auf ein Achtele blieb.

Auf die entscheidende Frage: „Wie finanziert sich eigentlich eine Sternwarte?“, lehnte sich der Loser zurück. „Off the record?“ Was Kasper geschwind für den Konde mit „Muss ich alles schreiben? Noi“, übersetzte. „Gar nicht“, sagte der Loser. Die Eintrittsgelder und Führungen reichten kaum für die Grundsteuer. Man müsse halt bereit sein, viel Geld in so ein Hobby reinzustecken, und er könne das Gottseidank tun. Und erklärte, dass er in Burma und Südafrika… Das faszinierte nun beide Zuhörer so, dass Loser mehr ins Detail gehen musste.

Wie man in Oberburma Rohkautschuk gewann, indem man die Bäume zum Bluten brachte. Erst im Dschungel, dann auf großen Plantagen, wobei er schließlich eine wirklich rentable erst in Malaya betrieben habe, bis ein großes Feuer alles vernichtete. Aber da hatte er schon genug verdient, um nach Südafrika auszuwandern, wo er sich als Diamantenschürfer einen Namen gemacht, später auf Kap-Rubine spezialisiert hatte. Wo er auch, dank zahlreicher Werkzeugsendungen aus Württemberg, immer wieder zu deutschen Zeitungen gekommen sei, die als Verpackungsmaterial gedient hätten. In Südafrika habe er auch das Sterngucken angefangen. „So klaren Himmel gibt’s hier nirgends.“ Und überhaupt, die Briten, die seien schon auf Zack mit ihren Kolonien, da könne man sich in Deutschland eine Scheibe abschneiden. Was den Braner in einen Zwiespalt brachte: sein Chef hasste England aus ganzem Herzen und war Feuer und Flamme für die deutschen Kolonialismusbestrebungen, die er als Sozi ebenso heftig ablehnte.

Auf die Frage, wie er überhaupt in so weit entfernte Weltgegenden gekommen sei, blieb der Loser merkwürdig vage. Konnte ja, obwohl der Schäller inzwischen am Tisch eingenickt war, auch beim besten Willen nicht erzählen, dass er nach der Detonation bewusstlos auf einem Stück der Brückenverkleidung die Tauber hinabgetrieben war. Dass die Preußen ihn gerettet, im Lazarett gepflegt und schließlich seiner Flucht nicht allzu viel entgegengesetzt hatten. Dass er sich aber aus Furcht vor Strafverfolgung in der Ernhofer- Sache – so nannte er es bei sich – nicht nach Hause getraut hatte, zur Fremdenlegion gegangen und auf diese Weise nach Französisch- Indochina gekommen war. Wo er mithalf, einen Aufstand niederzuschlagen; was ihn aber so angeekelt hatte, dass er mit extrem viel Glück nach Britisch Burma desertieren konnte … der Rest war nun bekannt.

Die beiden konnten von Beginn an gut miteinander geschirren. Aber auch der Braner gab von seinen drei Geheimnissen an diesem Abend nur zwei preis: dass er ein sozialdemokratisches Parteibuch im Sack hatte und ein geheimes Tagebuch führte, in welchem er die Meldungen, die er in der Sulzer Chronik drucken musste, ironisch oder künstlerisch kommentierte. Künstlerisch, dies auf Nachfrage vom wiedererwachten Konde, in Form von Haikus, die er ihm ebenso ausreichend wie unzutreffend als streng reglementierte japanische Gedichte erklärte. Von der Kathi erzählte er nicht. Der Loser war beeindruckt. Konnte man mal ein Beispiel sehen? Na ja, sagte der Kasper, gerade heute habe er anlässlich des Streits um die Rechte der Hereros in Deutsch-Südwest eines geschrieben, und er kritzelte auf seinen Bierdeckel:

Vertrag ist Vertrag!

Nix versteh, schwarzer Kaffer?

Dann wirst du gehängt.

3. Über den Tellerrand

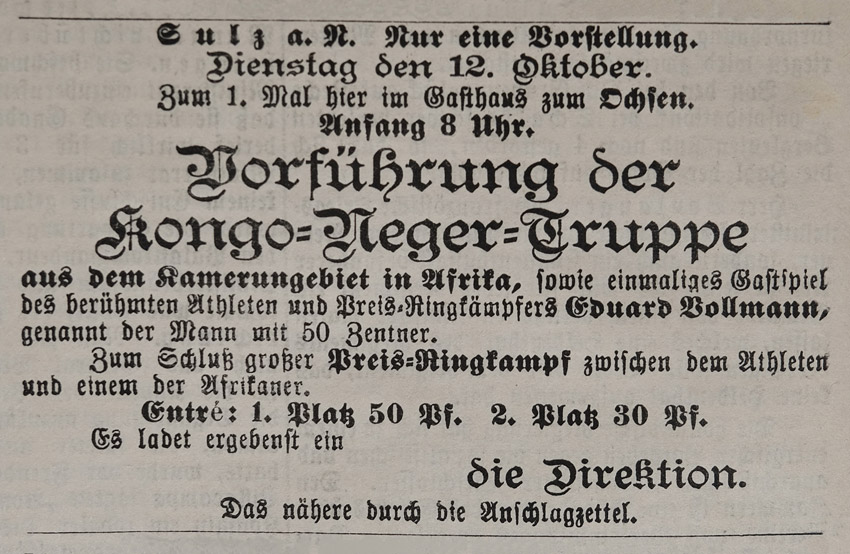

Dienstag, 12. Oktober 1886, Sulz.

Redakteur Bosch war irritiert. Halb neun am Morgen und die gesamte Auflage der „Sulzer Chronik“ schon vergriffen! Dabei waren die Dienstboten aus den besseren Häusern noch gar nicht erschienen und die Dörfer noch gar nicht bedient. Was, um alles in der Welt, hatte diese unerwartete Nachfrage ausgelöst? Sollte er nachdrucken? Oder ein „Zweites Blatt“ auflegen? Aber worüber genau? Am Ende müsste er wohl gar jemanden fragen; er, der doch als Spinne im Netz der Informationen saß. Ob der Braner …?

Nicht nur das, der Krüppel hatte sogar eine Meinung: Die Neger! Die „Kongo-Neger-Truppe aus dem Kamerun“, deren akrobatischer Auftritt für den Abend im Gasthaus zum Ochsen angekündigt wurde. Mit Artikel und Annonce. Das Publikum im Saal darf sich gerne von der Echtheit der Neger überzeugen. Und dann soll es noch einen Kampf geben zwischen einem Schwarzen und dem Preis-Ringer Eduard Vollmann. Erster Platz 50, zweiter Platz 30 Pfennige. Also „Zweites Blatt“, aber dalli! Warum hast du das nicht vorhergesehen, Braner?

Diesmal ging der Bosch selber. Handelte es sich doch um eine Chance, ethnologische Aufklärung zu betreiben. Was hatte er nicht alles schon geschrieben über den ewig unveränderlichen Charakter der schwarzen Rasse, zwischen handzahm und heimtückisch, halb Märtyrer, halb Massenmörder, zwischen Mensch und Maki, aber deutlich unter der weißen Frau. Unzivilisiert eben. Dennoch drängte sie sich immer weiter vor. In Deutschland arbeiteten Neger schon als Bahnwart, dienten auf Schiffen der Kriegsmarine, konnten Gedrucktes zusammenbuchstabieren. Das Interesse der Sulzer galt es, in die richtigen Bahnen zu lenken. Erst wenn sie’s in der Zeitung lasen, war ja etwas wirklich geschehen. Wichtiger noch: erst dann war es verstanden, eingeordnet, bewertet.

Im Ochsen war, wie es schien, ganz Sulz versammelt. Es fehlten nur Dekan Kern und Oberamtmann Kinzelbach, aber Pfarrer, Richter und Fabrikanten saßen, eingezwängt zwischen so viel ungewaschener Mehrheit, an einem runden Tisch und tranken Wein. Arbeiter, Bauern, Handwerker hatten ihre Frauen mitgebracht, die tranken Bier aus kleinen Gläsern. Die Luft war zum Schneiden, der Lärm ohrenbetäubend. Männer begutachteten fachmännisch die turnerische Qualität der in knappen Kostümen dargebotenen Übungen, Frauen waren anderweitig fasziniert. Der Bosch sah es und entwickelte einen Heidenzorn. Der Preis-Ringer Eduard Vollmann hatte in fairem Kampf nicht den Hauch einer Chance gegen seinen schwarzen Kontrahenten, der sich einen Spaß daraus machte, ihn wehrlos umherzutragen, bevor er sich, aber so, dass es jeder begriff, absprachegemäß auf den Rücken drehen ließ. Das Haus tobte. So einen Spaß hatten sie hier schon lange nicht mehr gehabt, nicht seit der Sache mit dem falschen Missionar. Bosch zerriss noch im Hinausgehen seine Notizen. Kein Wort würde er schreiben, kein Wort.

„Hätt’st du so einen Schwarzen nicht auch gerne angestaunt?“ Manchmal konnte der Kasper seiner Bitterkeit nicht Herr werden. Das verfluchte Bein! Kathi hob den Kopf aus dem Kissen. „Klar“, sagte sie, „und mit nach Haus genommen. Aber wie hätt‘ ich mit ihm geredet? Hinterher.“

4. Keine Schätze auf Erden

Mittwoch, 13. Oktober 1886, Sulz, Hamburg, Sulz.

Katharina Higi hatte keine Illusionen, was das Schicksal einer in Sulz geborenen jüngeren Handwerkertochter ohne nennenswerte Mitgift anging. Nach der Schule hatte ihr Vater ihr eine Lehrstelle als Putzmacherin ergattert, sie hatte aber nach einem Jahr entnervt aufgegeben. Statt seidener Röcke und turmhoher Hutkunstwerke grobe Stoffe und grober Geschmack! Seither hatte sie mit verschiedenen Gelegenheitsarbeiten zum elterlichen Haushalt beigetragen, in dem sie, mit fast 25 Jahren, immer noch lebte. Im Dekanat übernahm sie die Schreibarbeit für Kerns „Verein zur Unterstützung älterer Honoratiorentöchter“, die zahlreichen Missionssammlungen und die Flut von Spendenaufrufen, die Kriegsveteranen, Heidenkindern und Katastrophenopfern zugedacht waren. Eine Zeitlang hatte sie sich für den Hilfslehrer Fridolin Bernhard interessiert, aber der war, wie sein Vater Justus, nie in den Genuss einer festen Anstellung an der Lateinschule gekommen. Außerdem war er, ganz anders als der Kasper, überzeugter Katholik. So hatte sie sich bis vor kurzem damit begnügt, von ihrem Buch aufblickend halb ironisch, halb traurig die Pärchen zu beobachten, wie sie mit beginnender Dämmerung das Liebeswegle zum Gähnenden Stein einschlugen. Und war sich sicher, dass ihnen binnen Jahresfrist das ganze Elend der säuglingsinvasiven, armutinduzierten Entzauberung winkte. Was aber gegen die vom Kasper ausgehende Anziehung nicht gewirkt hatte. Sich des scheuen, verkrüppelten Autodidakten anzunehmen, verschaffte ihr schon gesellschaftliche Befriedigung. Aber das Beste waren ihre Gespräche, in denen sie die Welt neu erschufen. In jüngster Zeit hatte sich immer öfter auch der Fridolin zu ihnen gesetzt, wenn sie sich im „Wiesental“ beim Ludwig Hiller trafen. Da war ein allerdings stets gefährdeter Landfriede entstanden.

Im dritten Stock des Schulgebäudes in der Bergstraße schrieb Präzeptor-Stellvertreter Fridolin Bernhard schwungvoll an die Tafel: Deutsche Kolonien (Schutzgebiete). In Gedanken fügte er hinzu: Soweit ich das der Zeitung habe entnehmen können. Aber was weiß die schon! Seine zusammen 12 Schüler in zwei Klassen der schwindsüchtigen Lateinschule durfte er mit derart kritischen Überlegungen nicht beunruhigen. Nicht mehr lange, und die Realschule würde alle höheren Schüler aufsaugen. „Die Flagge folgt dem Handel. Das heißt, Kaufleute schließen Verträge mit eingeborenen Häuptlingen und wenn’s dann Streit gibt, rufen sie das deutsche Militär zu Hilfe.“ Es gelang ihm, Verträge ohne Anführungszeichen zu sprechen. „Dann nehmen wir das Land in Besitz. Und zivilisieren es.“ Er schrieb: Togo und Kamerun 1884, Karolinen und Deutsch-Ostafrika 1885. „Wer zeigt uns diese Kolonien auf der Weltkarte? Keck, du? Hier, mit dem Stock.“ Das war Präzeptor Schieles persönlicher Prügel- und Zeigestock. „Mein Vater sagt aber …“. „Lass gut sein“, unterbrach ihn der Bernhard, „wir wissen, was dein Vater sagt. Zeig‘ uns lieber die Schutzgebiete! Da, da, gut, … da und … da. Und, liebe Leute, das ist ja noch keineswegs das Ende. Wir wollen viel mehr. Samoa. Palau. Die Walfischbucht. Gut, Ernst, setzen.“ Der kleine Keck strahlte. Dem Vater und dem Lehrer recht gemacht, das kriegte er nicht alle Tage hin.

Im Privatkontor der Firma Adolph Woermann an der Großen Reichenstraße war man mit dem Reichskanzler unzufrieden. „Ich fürchte, Bismarck hat seine Meinung nie wirklich geändert. Das bisschen Schutzgebietserwerb ist doch bloß ein Experiment. Kann er jederzeit beenden. Frankreich ablenken, England reizen. Hat er nicht neulich Eyck gegenüber vom „deutschen Kolonialschwindel“ getobt?“ Woermanns Gäste nickten. Das hatte sich herumgesprochen bei den Großkaufleuten. „Von unserer Kriegsflotte hält er ja auch nix“, nuschelte Heinrich Helbing. “ Was hat er gesagt? ‚Wir haben eine Flotte, die nicht fahren kann, und wenn’s los geht, sind wir in zwei Weltteilen verwundbar.‘ Oder so.“ „Ich hab‘ gehört, er will den Engländern Sansibar anbieten – gegen Helgoland! Was sollen wir mit dem Felsen?“ Herr de Voss war besorgt. Auf Helgoland würden er und seine Kollegen ihren staatlich subventionierten Billigschnaps, Negertod, wie sie ihn spottend nannten, nicht absetzen können. „Bismarck besitzt doch selbst vier Schnapsbrennereien“, warf Jakob Ferdinand Nagel ein. „Aber lebt nicht davon.“ Das war Walter Brohm, der sich nicht einmal scheute, mit Sklaven zu handeln. „Selbst Reichskommissar Gustav Nachtigall will ‚die Hamburger Schnapsinteressen nicht stärken‘. Und der unsägliche Herr Bebel kritisiert uns jetzt schon im Reichstag. Dabei hätten wir ohne Schnaps an der Küste gar nicht Fuß fassen können. Und jetzt ist der Schnaps Zahlungsmittel, und wir sind im Geschäft. Aber da kommen die Missionare und stimmen ein Geheule an.“ „Lasst mal“, warf der Helbing ein, „die Missionare helfen uns doch. Je mehr von ihnen umgebracht werden, umso lauter der Ruf nach Bestrafung. Und dann nach der Kolonie.“ „Das heißt ja“, überlegte Woermann laut, „wir brauchen mehr Krisen. Das sollte doch für uns kein Problem sein! Stimmt es übrigens, Brohm, dass ihr eine Privatarmee unterhaltet? Und ich kenne den Chefredakteur der Kreuzzeitung.“ Und, dachte er weiter, jeder Soldat, der nach den Kolonien abgeht, fährt auf meinen Schiffen. Und meine Matrosen entlohn‘ ich eh mit Schnaps. Und die Beamten. Und die Plantagenarbeiter. Und die Gerichtskosten, wenn’s Ärger gibt. Den gab’s ja immer wieder. Meistens ging es um Frauen. Ausgepeitschte, verkaufte, vergewaltigte, gehängte Frauen. „Meine Herren, ich denke, wir können uns jetzt dem Büfett zuwenden.“

Der Sulzer Untersuchungsrichter war neu und wollte schon wieder weg. Wozu hatte er eigentlich studiert? Die Akten, in denen er las, beschrieben den „Diebstahl eines größeren schwarzen Hemdknopfes aus Horn“. Ihr Hornochsen, dachte Richter Dulk, das ist doch nicht euer Ernst! Und dem Jakob Sturm aus Weiden wurde zur Last gelegt, eine dürre Weißtannenstange abgesägt und entwendet zu haben. Wenigstens war er geständig. Wenigstens hatte man ihn nicht in Untersuchungshaft genommen. „Vier Mark und die Gerichtskosten. Äh, auch vier Mark!“ diktierte Dulk. Öha! Was haben wir hier? Strafanzeige des Herrn von Biberstein für den Bezirkskriegerverein: … hat der Agitator der Volkspartei, MdR Oskar Galler, bei einer Versammlung im „Hecht“ am 19. September des Jahres unsere schimmernde Wehr und damit unseren Heldenkaiser in unerträglichster Weise beleidigt. Was hat er denn verbrochen, der Galler? Ah, hier, öha: Zu viele entziehen sich durch Flucht dem Militär, und dadurch müssen wir zu minderwertigem Menschenmaterial greifen, welches dann nur die Lazarette füllt. Das gilt insbesondere für unsere Kolonialstreitmacht und macht die Schutzgebiete noch unrentabler, als sie eh schon sind. Starker Tobak! Hatte er nicht erst vor kurzem … Dulk griff zum Ordner „Desertionen“‚. Am 23. September hatte die „Chronik“ gemeldet, dass im Oberamt die Vermögen von 19 Beschuldigten eingezogen worden seien, weil sie ihrer Wehrpflicht nicht nachgekommen waren. Sie seien wohl ausgewandert. Im laufenden Jahr seien es auch schon wieder 14 Deserteure. Jetzt, Dulk, bist du endlich mal gefordert! Wenn du es schaffst, den Galler zu verknacken, kommt Tübingen näher!

5. Sein und Schein I

Freitag, 9. März 1888, Sulz, abends.

„Unsere Justiz ist ein Skandal!“ Der Fridolin hatte die Kathi gefragt, wo sie den größten Missstand in Deutschland sähe. Wo der neue Kaiser Friedrich (der wievielte eigentlich?, sehr verwirrend) als erstes aktiv werden müsste. Er sei eher liberal gesinnt, hieß es. Dass der alte Herr tot war, wussten sie vom Kasper. Sie saßen mal wieder im „Wiesental“, dessen der Wirt zwar im Verdacht stand, Sozialdemokrat zu sein, wo aber gerade deshalb Pfarrer, Lehrer und höhere Beamte sich nie hin verirrten. Weshalb das Publikum ein junges war und hier freizügig geredet wurde. Der Polizeidiener Helmle spitzte auch nicht die Ohren, wenn er keine Uniform trug, und war sogar absolut republikanisch gesinnt und gern gesehen. Und mischte sich ein. „Wo fängst du da an? Du liest den Vorwärts und kommst dafür ins Gefängnis. Oder sie verbannen dich. Überlegt mal, wenn du ein Mörder bist und begnadigt, kannst du statt lebenslangem Zuchthaus auch die Auswanderung wählen. Der Greiner bewirbt sich gar als Missionar! Allerdings, manche wollen lieber geköpft werden, als auszuwandern. Kann ich irgendwie verstehen. Bei all dem, was man so liest aus Afrika. Gelbes Fieber. Schwarzes Fieber. Beulenpest. Lamaria.“ Er schauderte genüsslich. „Oder China…“. „Das auch“, sagte Kathi, „aber ich wollte auf was Anderes hinaus. Auf die Dinge, über die man nur im Vorwärts liest. Wie sich der saubere Dr. Peters (Hänge-Peters nannten sie ihn im Reichstag) in Ostafrika aufführt. Oder wie unsere Marineartillerie auf drei Kontinenten ganze Städte auslöscht, um einen Häuptling zu bestrafen. Wie überhaupt das Militär machen kann … Wenn ich nur daran denke, was mit Duellanten geschieht. Nach drei Wochen erlässt der Kaiser ihnen zehn Jahre Festung und begnadigt sie nach einem Monat.“ „Weil es eine eigene Militärgerichtsbarkeit gibt. Als Soldat, egal was er anstellt, wenn er dich vergewaltig, kommt er vor ein Militärgericht.“ Soweit der Fridolin. Kathrin unterdrückte einen Kommentar. „Und was ist mit der Gerichtsherrschaft der Rittergutsbesitzer?“, warf der Kasper ein. „Oder den Sonderrechten der Kirchen? Wer braucht Konfessionsschulen?“ Da war der Fridolin schon wieder höchst unamüsiert. „Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das Zentrum kämpft auch für deine Rechte, du Heidenlümmel!“ Und wer kämpft für mich?, dachte der Helmle, der den Bernhard sehr attraktiv fand.

Wie konnte die Kathi aus dem Vorwärts zitieren, dessen Lektüre doch schwer bestraft wurde? Unter dem Sozialistengesetz verboten, erschien die Zeitung als „Der Sozialdemokrat“, gedruckt in Zürich und wurde von dort ins Reich geschmuggelt, nachts, in Booten über den Bodensee. Und Redakteur Bosch, geleitet von der Überzeugung, dass die Sozialdemokratie mit allen Mitteln zu bekämpfen sei, druckte gerne ab, was er als widernatürliche Abscheulichkeit empfand. Oder schrie sie in die Redaktion hinein. Seine Quelle hatte er dem Kasper nie preisgegeben. Musste er auch nicht. Kasper war’s recht so.

Zwei Tische weiter hatte eine deutlich staatsfreundlichere Runde immer öfter mitgehört. Der Universitätstanzlehrer Franz, der Zahlmeisteraspirant Böhm, der Oberamtsstraßenmeister Göhring und sein Bruder, der Katastergeometer hatten sich eine Weile an Anekdoten aus dem 66er Krieg ergötzt. Wie doch der König Wilhelm, der so sehr dagegen war, dass Soldaten Unterhosen trugen, von einem Grenadier, den er gerade wegen des picobello Zustands seiner Uniform im Manöver gelobt hatte, ihn eines Besseren belehrte. „Mit Verlaub, Majestät“, prustete der Böhm nochmal, „alles andere wäre ja beschissen!“

Die türkischen Offiziere am Nebentisch verstanden nur die Hälfte und waren unangenehm berührt. Wo waren sie da gelandet? In Oberndorf hatte sie keine Unterkunft mehr gefunden. Seit Mauser mit der Produktion der 550.000 Repetiergewehre und Kavalleriekarabiner für die Armee des Sultans angefangen hatte, gaben sich die Delegationen vom Bosporus die Klinke in die Hand. Aber die Klinke des „Wiesentals“ würden sie wohl nicht mehr niederdrücken. Der Böhm sah’s und war beunruhigt. Halb Sulz stand morgens früh auf und nahm den Zug nach Oberndorf. Da war es an der Zeit, die politische Front zu begradigen. Er stand auf und stakte, Glas in der Hand, an den Tisch der Dissidenten. „Ihr Motzer“, sagte er, „ihr ewigen Stänkerer, ich will euch mal was erzählen. Als die ‚Iltis‘ im Tornado vor Shanghai gesunken ist, da hat der Kapitän noch ein Hurra auf den Kaiser ausgebracht. Und Matrosen und Soldaten haben das Flaggenlied gesungen, und bevor sie mit der zweiten Strophe durch waren, ist das Schiff zerborsten, und sie sind alle ertrunken. Das ist der Geist, den wir brauchen, das sind unsere Helden.“ Er drehte sich zu den übrigen Gästen. „Ein Toast auf unsere Kolonien! Auf unseren Heldenkaiser! Er lebe hoch, hoch, hoch!“ Seine Kumpane sprangen auf und schmetterten mit. Die übrigen Gäste reagierten eher lauwarm, die niedrige Decke hob sich nicht. Die „Motzer“ brachten die Gläser grade mal auf Ellbogenhöhe. Nicht nur wegen einer drohenden Anzeige wegen Majestätsbeleidigung. Der alte Herr war schließlich gerade gestorben. Was in diesem Raum natürlich noch keiner wusste. Mit hochrotem Kopf kehrte der Böhm an seinen Tisch zurück, nicht ohne den türkischen Militärs unterwegs beruhigend zuzunicken. „Alles im Griff!“, sollte das wohl heißen.

Spät nachts schrieb der Kasper in sein geheimes Tagebuch: Im Reichstag hat Wilhelm Liebknecht die Seemannschaft des Kapitäns und den Rettungsdrill angezweifelt. Es soll gar keinen Taifun gegeben haben. War wohl eher ein Riff.

Deutsche Matrosen

sind durch die Bank Nichtschwimmer.

Es gibt ja genug.

Eigentlich wollte er etwas schreiben über Landratten, die halt, wenn sie das sinkende Schiff verlassen, sich auch nicht retten können. Ging nicht. Aber da er schon dabei war:

Neuer Wein, alte

Schläuche: Wenn das mal gut geht.

Was verreckt zuerst?

Das zu Friedrich III.

6. Sein und Schein II

Mittwoch / Donnerstag, 1. und 2. November 1899, Brittheim, Sulz.

Wieder kein einziger Besucher. Der Loser hockte in seiner Sternwarte und las Zeitung. Auch die wiederholt angekündigte „Sternguckerstunde“ war ein Schlag ins Wasser. Allmählich verlor er die Lust an der Sache. Und überhaupt, Leben in Brittheim! Der Loser sehnte sich nach dem Klima Südafrikas. Wein würde er dort anbauen. Nochmal was Neues wagen. Sein Blick fiel auf eine große Annonce. Der schwedische Oberleutnant Westmark wollte im „Waldhorn“ einen Vortrag halten: „15 Monate unter den Menschenfressern am oberen Kongo und die Stanley-Affaire“. Das würde er sich anhören. Henry Morton Stanley: Kongo-Forscher, zum Ritter geschlagen, Massenmörder. Wie kam es, dass aus dem Kongo wertvolle Waren exportiert, aber nur Munition und Ketten dorthin importiert wurden, wo Stanley im Auftrag des belgischen Königs Leopold II. mit Betrug und unvorstellbarer Brutalität herrschte?

Der Braner sah das ähnlich. Saß in der Redaktion und feilte an einer Meldung. Der Leopold hatte in Wilhelm II., der seinem Vater Friedrich schon nach 99 Tagen auf den Kaiserthron gefolgt war, einen Gesinnungsgenossen gefunden. Leopold wollte „seinen“ Kongo ja nur zivilisieren, auch wenn er dafür 1000 Hände abhacken musste. Und Wilhelm hatte wie er den großen Wunsch, seinen privaten afrikanischen Staat zu besitzen. Bis dahin bemühte sich der deutsche Kaiser um Zivilisierung überall auf der Welt. Deutsche Kanonenboote zerstörten Dörfer und Städte in Liberia, Samoa, Togo, Sansibar, Kamerun, Neuguinea und dem Bismarck-Archipel, Ostafrika. Immer wieder Kamerun und Ostafrika, um unbotmäßige Regierungen zum Nachgeben zu zwingen oder Aufstände niederzuschlagen. Anfänglich genügten auch Landungstruppen, aber seit der Mitte der 80 Jahre waren immer mehr Soldaten in sogenannten Expeditionskorps nötig. Mehr Soldaten, mehr Kriegsschiffe.

Jetzt also wegen Haiti. Emil Lüders, Beruf: Sohn, war in Port-au-Prince von einem Gericht wegen einer Schlägerei mit Beamten zur Zahlung von 48 $ verdonnert worden. Unerhört! Diplomatisch-juristisches Hin und Her, das Auswärtige Amt forderte schließlich 20.000 $ von Haiti und eine Entschuldigung der Regierung. Vermittlungen lehnte Wilhelm II. ab: „Diese unverschämte Negerblase! Ich nehme doch kein Schiedsgericht an, wo ich mir mit meinen Kanonen Recht besorgen kann.“ Und so zwang der deutsche Kapitän zur See Thiele, mit der Drohung einer Bombardierung der Hauptstadt, die haitianische Regierung, die Forderungen zu erfüllen.

Die haitianischen Beamten sollen bestraft werden… „Was schreibst du da?“ Misstrauisch sah ihm Redakteur Bosch über die Schulter. Und riss das Blatt aus der Underwood. „Du Kommunistenkrüppel! Bist jetzt völlig übergeschnappt? Na warte, das wird ein Nachspiel haben.“ Und diktierte: „Los, schreib! Sulz, 2.11.1899. Der Präsident der Republik Haiti hat sich dem deutschen Ultimatum gebeugt. Schluss, Ende der Ansage. Das kommt unter ‚Stadt und Amt‘.“

Der Hotelier des „Waldhorn“ ging ein enormes Risiko ein, dachte Kaspar Loser, als er in seiner nagelneuen belgischen Voiturette 1900 FN gen Sulz tuckerte. Nach der Kongo-Neger-Truppe hatte es zweimal im Nachhinein ein großes Gelächter gegeben. Da sollte ein Zulu-Neger im „Ochsen“ auftreten, vor Publikum Schlangen beschwören, tanzen, singen und beten, mit den Zähnen einen Tisch mit 20 Stühlen herumtragen. Tout Sulz war da, wer nicht da war, war der Neger. Da hatte wohl ein Scherzbold eine Annonce ins Blatt geschmuggelt. Und ein Nilo Zamba war zwar in die „Linde“ gekommen und hatte eine Rede gehalten, Neger-Kriegslust und Neger-Beten demonstriert, war aber dann als Hochstapler festgenommen worden, der sich mit Schminke, aber nicht mit Afrika auskannte. Jetzt also Westmark. Mal schau’n, was bei dem faul war. Nun, der hatte seinen Titel gut gewählt. Nirgendwo hatte er behauptet, selbst 15 Monate unter den Menschenfressern am oberen Kongo gelebt zu haben. Stanley hatte das getan, und Westmark berichtete einfach nur, was schon in der Zeitung gestanden hatte. Auf schwedisch allerdings, jeder Satz wurde übersetzt. Nach einer Stunde war der Saal leer, die eigens angeheuerte Bedienung arbeitslos. „Jedermann“, schrieb Bosch nur, „ging höchst unbefriedigt nach Hause.“ Er sah schwarz für die angedrohte Colonial-Ausstellung des Gewerbevereins im oberen Rathaussaal vom 23. bis 27. Dezember. Wahrscheinlich würde sich jetzt kein Mensch mehr für Perlmutt, Steinnussknöpfe und Straußenfedern, Elfenbein und Kokosnussbutter, Pfeilspitzen und handgewebte Stoffe begeistern.

7. "Kolonialwaren"

Oktober 1900 Sulz, Stuttgart.

Die Sulzer lasen von „gewaltigen“ Gold- und Diamantenfunden in Deutsch-Südwest, von gemordeten Missionaren, Strafexpeditionen und Massenhinrichtungen in allen deutschen Kolonien. Und es kamen Waren. Ernst Koch verkaufte neuerdings „indischen Extrakt“, der dauerhaft gegen jede Art von Zahnschmerzen half, auch bei hohlen Zähnen. Die Chronik war bisher dem alten Heilmittel gegenüber skeptisch eingestellt – ein Stück rohe Kartoffel ins Ohr zu stecken. Die neue Errungenschaft bewertete sie nicht. Schließlich war bekanntlich „überseeisches Pulver“ gegen Ungeziefer und „indisches Pflaster“ gegen Fußleiden gut. Der Apotheker Sattler bot Feigen- und Cocosnuss-Butter, Cacao- und Vanille-Pulver an, Erdöl in Flaschen, Rudolf Stocker Ebenholzschalen, „Palästinawein“ und Stricke aus Kokosfasern, asiatische Kopfhaarperücken gab’s bei den Friseuren. Kaufmann Spellenberg annoncierte japanischen und chinesischen Christbaumschmuck. J. F. Mäntele schmückte seinen Laden mit der Tafel „Colonialwarenhandlung“.

Und es kamen Menschen.

„Herrgott, stellen Sie sich doch nicht so an!“ Der Hamburger Tierhändler Carl Hagenbeck war drauf und dran, die Geduld zu verlieren. Ihm gegenüber im „Waldhaus“ saß Frau Nill, Betreiberin des gleichnamigen privaten Tiergartens am Herdweg im Stuttgarter Osten und rührte ihren kalten Kaffee. „Die Wilden glauben, die Deutschen bewundern sie. Ich biete Ihnen eine Riesenchance.“ „Ich weiß nicht“, seufzte Frau Nill, „in Hamburg und Berlin mag ja so eine Völkerschau das Richtige sein, aber hier in Stuttgart?“ „Glauben Sie mir, das interessiert überall. Die Leute wissen doch gar nix über Afrika. Meine Somalis leben zwar vor aller Augen, aber sie arbeiten auf dem Feld, schnitzen Pfeile, kochen, essen, singen, beten, lesen den Koran, wie sie es auch zuhause tun. Taten. Die Kinder spielen, streiten, die Alten dösen vor sich hin. Die Besucher sind auf Bäume geklettert, um besser zu sehen. Alles drückte ja vor die Käfige. Und manche von den Negern ließen sich anlangen. Und die Museen profitieren auch. Wir haben Gipsabdrücke von allen genommen. Und die jungen Dinger haben begeistert vor den Besuchern scharwenzelt, wie auf dem Laufsteg, aber halbnackt.“ Frau Nill blickte unenthusiastisch. „Aber es sollen doch welche gestorben sein?“ „Schon, aber das waren Eskimos. Das war eine ganz andere Ausstellung. Im Winter. Aber einfach nicht arktisch genug.“ „Und wie habt ihr die Toten bestattet? Die haben doch sicher ganz spezielle Riten!“ Jetzt war es an Hagenbeck, verlegen zu werden. „Na ja, das Museum wollte die Skelette ausstellen. Also haben wir die Leichen gekocht und das Fleisch abgezogen.“ Ihr Schweine, dachte Frau Nill, aber sie wusste, dass ihr Adolph es nie verzeihen würde, wenn sie ohne einen Vertrag mit Hagenbeck zurück käme. „Da ist noch eine Kleinigkeit“, sagte dieser leichthin, „wir haben für den Juli drei Sonderzugverbindungen mit der Württembergischen Eisenbahngesellschaft vereinbart, immer sonntags, von Jagstfeld, Nürtingen und Sulz. Das kostet extra.“

„Werden Sie fahren können?“ Der Sulzer Oberamtsinspektoraspirant Gaisinger hatte ihm die Ladung ins Auswärtige Amt nach Berlin höchstpersönlich überbracht. Von Fahrtkostenerstattung war allerdings keine Rede. Der Missionar Gebhardt Bizer überflog noch einmal den Text. Er sollte also als Zeuge in der Disziplinaruntersuchung gegen den Gerichtsassessor Wehlau aussagen. Der war wegen „Missbrauchs der Amtsgewalt“ angeklagt. Endlich! Und ob er fahren konnte! Amtsmissbrauch, meine Fresse, dachte der Bizer ganz unklerikal. Denen werd‘ ich Bescheid stoßen! Hatte nicht ein Zentrumsabgeordneter dieser Tage gefordert, den Negern „zumindest die Rechte von Tieren“ zu geben? Aber ein deutsches Gericht hatte entschieden, afrikanische Frauen seien als „Sache“ zu behandeln, da „sie der freien Verfügung des Mannes“ unterlägen und etwa als Gastgeschenk angeboten, bei Schulden als Pfand verliehen oder gegen Entgelt vermietet würden. Und die Herren Beamten kannten bei Bestrafung und sexueller Ausbeutung keine Grenzen. Nie, dachte Bizer, kriegten sie leuchtendere Augen, als wenn sie jemanden hängen konnten, am besten noch ein hübsches Mädchen, dessen sie sich vorher bedient hatten. Sie banden Verwundete an Pfähle, um den Madenbefall zu studieren, schnitten Köpfe ab, ließen Frauen vor ihren Männern auspeitschen, erschossen Verwundete, die „ohnehin sterben“ würden. Wehlau war nur einer unter vielen. Das genau war übrigens auch seine Verteidigung vor Gericht. Wenn er sich jede Nacht Frauen mit Gewalt zuführen ließ, tat er nur, was alle taten. Afrika! Erotisierendes Klima! Man war nur ein Mann! Schließlich war ebenfalls gerichtlich festgestellt worden, dass „dortige Weiber Scham nicht kannten“ und es nur um eine Frage der angemessenen Bezahlung ging. Bizer war bereit, auch mit den Zeitungen zu reden. Ihn konnte ja keine Regierung entlassen. Den Beamten, der Wehlau angezeigt hatte, schon.

8. Bei Hempels hinterm Ofen (oder: Chaos unter geordneter Oberfläche)

Samstag, 2. Februar 1901, Sulz.

In Braners Jackentasche steckte noch der Brief. Er hatte im Postkasten der Redaktion gelegen. Inzwischen konnte er ihn auswendig. Zwei Seiten, eng beschrieben, in der steilen Schulmädchenschrift seiner Mutter. Ihr ganzes Leben im Zeitraffer. Ihre Liebe zum Jogi. Wie der sie dann sitzenließ. Als Loser wieder auftauchte. Und jetzt, sie konnte nicht anders, ginge sie mit ihm fort und baute ein zweites Mal ein Leben auf. Das Recht habe sie. Vierunddreißig Jahre sei sie eine gute Ehefrau und Mutter gewesen, jetzt wollte sie mal an sich denken. Er solle versuchen, ihr zu verzeihen. Er habe ja seine große Liebe heiraten dürfen, habe zwei Söhne und wahrscheinlich würden noch mehr Kinder kommen. Sie wünsche ihm Glück. Seinem Vater, stand im P.S., habe sie ebenfalls einen Brief geschrieben. „Deine dich liebende Mutter.“ Was stand wohl unter dem Brief an ihren Mann?

Dabei hatte Herr Bosch ihm doch eine dringend zu erledigende Aufgabe gestellt. Wutentbrannt aus der jüngsten Veranstaltung der Baseler Mission kommend, hatte er eine Aufstellung aller Verlautbarungen dieser „defätistischen Kirchenknechte“ zu den Kolonien angefordert. „Die schaffen es noch, sie alle schlechtzureden. Die sind schlimmer als du! Wer solche Missionare hat, braucht keine Sozis mehr!“ Und so hatte der Braner in den letzten Tagen die alten Ausgaben der Sulzer Chronik nach Zitaten durchforstet. Und dabei festgestellt, dass wirklich viele „Kirchenknechte“ über die Methoden und das Vorgehen der deutschen Beamten, Investoren, Plantagenbesitzer und Kaufleute sich ebenso bitterlich beschwerten, wie sie es über den Charakter der „Wilden“ taten. Da war die Rede von den „fast tierisch verkommenen Völkerschaften der Blauen Berge“ Ostasiens. Die Chinesen seien zwar „in mancher Hinsicht hochgebildet, aber in grenzenlosem und blöden Aberglauben, sittlicher Verwirrung und grobem Laster versunken“. Einzig den Bewohnern der Karolinen wurde uneingeschränkt „eine recht hohe Kulturstufe“ zugestanden. Und erst Afrika! Zwar war die Missionierung der Ashanti an der Goldküste „eine große, heilige Sache“. Und die Bekehrung der Dschagga in Ostafrika schritt voran. Aber die deutsche Politik, so die Meinung vieler Missionare, sehe Kolonialbesitz als Mittel der eigenen „wirtschaftlichen Gesundung“. Er solle „den kränkelnden Säften Abzug gewähren“, also deutsche arbeitslose Proleten aufnehmen, die sonst womöglich SPD wählten. Aber wenn die dann den Negern Schnaps andrehten, fielen auch „schon länger Getaufte im Handumdrehen wieder in die alte Unzucht zurück“. Konkurrenz gab’s noch dazu von Baptisten und „seichten“ Katholiken. Und Menschenfresser musste man „züchtigen“. Zu trauen war ihnen nicht. Aber die Aufstände überall und immer wieder: in Deutsch-Südwest, Kamerun, Togo, Deutsch-Ostafrika waren sie nach Meinung vieler Ordensleute auch durch die unglaubliche Brutalität und Dummheit der Deutschen provoziert worden, ihre Trunksucht, ihre Promiskuität, ihren Unglauben, ihr „Namenchristentum“, ihre Profitsucht und Willkürherrschaft, ihren „Tropenkoller“. Sie gaben ein miserables Vorbild ab und untergruben die Glaubwürdigkeit des Christentums.

Im „Schwanen“ führte Dr. Schliephake mal wieder das große Wort. Der hatte an der Nordpolarexpedition der Reichsregierung teilgenommen und ein Jahr unter Eskimos gelebt. Leider, leider, sagte er zum hundertsten Male, Eskimos taugten nicht als Karnevalsmotto. Sie stünden auf zu niedriger Kulturstufe und seien als Wilde keinesfalls die besseren Menschen. Die am Tisch versammelten Vereinsvorstände trugen’s mit Fassung. Schliephake hatte sich nie wirklich eingebürgert. „Noi, des macht doch nix“, sagte der Liederkranzchef, „wir haben uns doch eigentlich schon auf Afrika, Afrika! geeinigt. Wenn ich da nur an Money-Bimbia denke“. „Money-Bimbia, im Ernst, das gibts?“, fragte Pfarrer Schoch, als Katholik ganz anders als seine protestantischen Amtsbrüder ein eifriger Verfechter der fünften Jahreszeit. „Ja, das haben die Zeitungen mal wieder durcheinandergeschmissen“, sagte der Liederkranzchef, „eigentlich müsste es König Money von Bimbia heißen. Und Bimbia ist die Hauptstadt. Aber die hat unser Gouverneur Soden verwüstet, weil der Money einen Mord begangen hat. Jetzt heißt der König Bell und seine Söhne lernen Schiffszimmermann in Kiel.“ Über Kamerun ließ sich großartig spaßen. „Drunten in Kamerun“, sang der Liederkranzoberste und sprang auf, Humpen in der Hand, „möcht‘ ich gern sein. King Bell dort König ist, Gorilla Datteln frisst, Negerchen schreibt und liest.“ Die Runde lachte herzlich. „Wir“, rief der Turnvereinsvorsitzende, „machen eine Kameruner Wachparade. Zum Schießen!“ „Der Musikverein bringt ‚Mahomed, der große Prophet‘ auf die Bühne.“ Der Tuba- Mayer grinste. „Das wird ein Abend!“

9. "The Germans to the front!"

Montag, 23. Februar1903, Sulz.

Wütend wälzte sich im Bette, dachte der Ex-Gefreite Josef Bronner und wälzte sich wütend im Bett. Anders als nach dem Lied über den Kurfürst Friedrich von der Pfalz zu erwarten, rülpste er jedoch nicht laut aus vollem Hals. Das war nicht sein Stil. Auch wenn er in einer zugigen Dachkammer über der Unteren Hauptstraße hauste, war er doch, nach eigener Einschätzung, ein Feingeist. Sein Philosophie-Studium in Heidelberg hatte er abbrechen müssen, damals als der Vater starb, und er den Hof nolens volens übernahm, aber dann hatte er sich doch vom Acker gemacht, den Hof dem jüngeren Bruder überlassen und sich als Freiwilliger nach China gemeldet, gemeuchelte Missionare rächen. Nur weg aus dieser dumpfen Provinz! „Boxeraufstand“ niederschlagen! Die chinesische Hochkultur kennenlernen! Denn dass die Boxer diese nicht verkörperten, war ihm klar. Neben einer enormen Ansehens- und Freibierkonsumsteigerung an den Stammtischen hatte das Kiautschau-Stürmen auch gleich geholfen, keusche Festungen zu erobern, vor die er sich früher nie getraut hätte. Wie ihm erging es auch seinen Kumpels: dem Ernst Caspar, unter dessen Dach er jetzt lebte, dem Grenadier Günther, wie er aus Leinstetten, dem Johann Georg Ruff aus Vöhringen, dem Musketier Breil aus Trillfingen und den zwei Empfingern, deren Namen er sich nicht gemerkt hatte, weil sie gleich in eine andere Kompanie kamen. Sie alle hatten in Bremerhaven vor seiner Majestät paradiert, hatten ihn schwadronieren hören: „Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht.“ Später, nach heftiger Kritik, hatte sich der Kaiser herausgewunden, er habe doch nur das Verhalten der aufständischen „Boxer“ beschrieben. Dabei hatte er ja noch hinzugefügt: „Führt eure Waffen so, dass auf tausend Jahre hinaus kein Chinese es mehr wage, einen Deutschen scheel anzusehen.“ Der Josef hatte sich den Zeitungsartikel ausgeschnitten und auf die lange Reise mitgenommen. Damals, als er noch nicht wusste, was für ein Wirrkopf und ausgschamter Lügenbock Wilhelm II. war.

„Die Boxer“ hatten ihr Land von den ausbeuterischen Fremden befreien wollen, und weil sich dieser Wunsch zu einem wirklich gewaltigen Aufstand auswuchs, war auch eine gewaltige Streitmacht nötig, ihn niederzuschlagen. Oberbefehlshaber der Verbündeten Streitkräfte aus Japan, Russland, USA, Deutschland, England, Frankreich, Italien und Österreich-Ungarn war der deutsche General Graf Waldersee. Den hatte der Kaiser eigens zurückholen müssen! Was hatten sie damals gelacht! Der Waldersee hatte es gewagt, im Manöver den Kaiser, das Großmaul, zu besiegen und war daraufhin seines Postens im Generalstab enthoben worden. Jetzt stand er plötzlich an der Spitze einer internationalen Streitmacht zur Rettung der Zivilisation. Die unglaubliche Grausamkeit der Aufständischen beantworteten die Verbündeten mit gleicher Münze. Aber sie taten es ja für eine gute Sache. Jeden Sonntag beteten die Sulzer beider Konfessionen für den Sieg der deutschen Waffen. Die württembergischen Soldaten in China erhielten von ihrem König als Geschenk das Büchlein „Kriegs-, Trost- und Siegeslieder für die Streiter in China“ des Prälaten Lechler. Und so hatte er, Bronner, vor Peking im Namen von Zivilisation und Christentum sein Handwerk ausgeübt: das Bajonettieren, den Sturmangriff, das Niederbrennen von Dörfern. Und zugesehen beim Köpfen, weil Chinesen „die Ehre einer Kugel nicht wert“ waren. Und irgendwann gemerkt, dass es eigentlich um Eisenbahn- und Bergwerksaktien ging, Handelkonzessionen und Schürfrechte. Aber da war sein 3. Ostasiatisches Infanterieregiment schon fast wieder auf der Heimfahrt. Auf der „Sultan“, die vor 20 Jahren nach der Karambolage der „Cimbria“ mitgeholfen hatte, Auswanderer aus Württemberg aus der Nordsee zu fischen. Der Zweite Steuermann und der Leitende Ingenieur waren damals bei der größten Schiffskatastrophe aller Zeiten dabei gewesen. 400 arme Teufel ertrunken. Armutsflüchtlinge nannte sie der Leitende, wenn sie am Ende eines Skatabends ins Erzählen kamen. Da war aber auch die Geschichte von dem großen Unbekannten, der 200.000 Mark unterschlagen hatte, in Scheinen, von denen einige mit der Leiche eines gewissen Karl Uskowitz wieder auftauchten. „Und was willst du jetzt machen, wenn du wieder zuhause bist?“ Gute Frage: Was konnte er? Zurück auf den Hof? Als Knecht des jüngeren Bruders? Zurück an die Uni? Neben diesen Milchbärten sitzen und das Professorengeseiche anhören? Beim Militär bleiben? Einem adligen Fahnenjunkerlackel schöntun?

Blieben nur ehrenvolle Entlassung und dann der Suff. Weshalb er nun hier lag, den Morgen schon fast wieder vergeudet, und einen Brummschädel hatte. Der Ernst übernahm die väterliche Spenglerei, die anderen waren sicher schon über alle Berge. Also, was konnte er? Mit Stäbchen essen. Auf bewegliche Ziele schießen. Ein Bajonett so in eine Brust stechen, dass es nicht verklemmte. Strammstehen. Seine Garderobe in Schuss halten. Und schreiben. Nichts von all den anderen Fertigkeiten kam ihm dabei zu Hilfe, aber er wollte ein Buch über China verfassen, für das Land und seine Hochkultur werben. Was lasen die Leute hierzulande in der Zeitung? Die Chinesen essen alles, vom Pferd bis zum Regenwurm. Der Kaiser hat 200 Frauen in seinem Harem. Die Japaner ziehen die Chinesen militärisch nach Belieben über den Tisch. Chinesinnen verkaufen gerne ihre Kopfhaare. Die Regierungssoldaten wollen die Missionare gar nicht wirklich schützen. Als Prinz Heinrich, der Bruder des Kaisers, mit den Segenswünschen des Kardinals Kopp nach China fuhr, hatte er eine Lebensversicherung über 3,6 Millionen Mark abgeschlossen. Die Fettkohlenlager im deutschen Interessengebiet sind unerschöpflich. Chinesische Richter besuchen die von ihnen zum Tode Verurteilten und schenken ihnen Geld, einen Regenschirm und eine Laterne für den Gang in die Totenwelt. Der Henker teilt die Leber der Geköpften unter seinen Gehilfen auf, schützt sie so vor allen möglichen Krankheiten. Eine krude Mischung von halbverstandenen Tatsachen, von Andeutungen und überheblich belächelten Traditionen. Ein Aufklärungsbuch tat not. Aber wovon leben?

Und: Schreiben über den Militäreinsatz war nicht ungefährlich. Selbst wenn man nicht so scharf mit den Kommissköppen ins Gericht ging wie „Der wahre Jakob“: Uns’re Hunnen kehren wieder / schlapp vom Sengen, Brennen, Morden / und ’ne Viertelmilliarde / sind wir dabei losgeworden. Da schäumte der Herr Bosch von der „Sulzer Chronik“ vor Wut, als der Braner das ins Blatt geschmuggelt hatte. Und dem Staatsanwalt waren vier Wochen Gefängnis eine zu milde Strafe gewesen. Wenn der Kasper Braner wieder freikam, wollte der Bronner sich mal mit ihm zusammensetzen.

Dieweil ritzte der an die Wand seiner Zelle:

Hunnen darf ich sie

nicht nennen. Wo sie doch vor

Christentum brennen.

Und, weil er so schön in Fahrt war:

Die Sulzer Chronik

ist so reaktionär,

taugt nur noch fürs Klo.

Doch das kratzte er gleich wieder weg. War eh nicht gut. Zwei Kinder, das dritte im Anflug, da konnte er froh sein, dass der Bosch in einem Anfall von Großmut ihm die Wiedereinstellung zugesagt hatte. Klar, ich mache alles und bin als Ungelernter spottbillig.

10. Am deutschen Wesen genesen

Sonntag, 6. September 1903, Sulz.

„Ein Beffchen in einer politischen Versammlung, das passiert auch nur alle hundert Jahre!“, sagte der Braner grinsend zu seinem Freund Ernst Keck, seit einem Jahr Vorsitzender des neugegründeten Bezirksvereins der SPD. „Und auch noch beim Zentrum!“ Sie traten in die rauchgeschwängerte Wirtsstube des „Wiesentals“, wo der ehemalige Missionar, jetzt Pfarrer in Tailfingen, Gebhardt Bizer gerade zum Schluss seines Vortrags kam. „Ob Leist und Wehlau in Kamerun, Dr. Peters in Ostafrika, sämtliche Revisions-Gerichtsurteile sind eine Schande für unser ganzes Volk, und da brauchen wir das Christentum noch nicht einmal zu bemühen! Willkürliche Kriegführung, Auspeitschung, Kettenhaft, Hinrichtungen – alles keine Dienstvergehen. Wenn Dr. Peters einen Stamm bekriegt, weil der sich weigert, seine ‚Weiber'“, hier setzte Bizer die Anführungszeichen mit Händen und Stimme, „herauszugeben, so wird das vom Dienstrecht gedeckt, denn, ich zitiere, ‚es ist in Ostafrika zweifellos Brauch, Weiber zum Geschenk zu erhalten und zu benützen. Also darf‘ er einen Schwarzen hängen, weil der sich mit einer von Peters zweimal ‚benutzten‘ Frau zusammengetan hat. Danach lässt er die Frau hängen und ihr Dorf verwüsten. Todesstrafe nach Flucht aus Kettenhaft, Erschießen von Verwundeten, Zwangsarbeit, alles Lappalien, alles durch Kriegsrecht legitimiert. Als sogenannte ‚Strafen‘: Entlassung aus dem Dienst für Leist bei Kürzung seiner Pension um 20 %, Entlassung ohne Pension bei Hänge-Peters, Versetzung ohne Gehaltseinbußen für Wehlau. Keiner braucht Strafprozesse zu fürchten, weil sie ihre Taten im Ausland begingen. Was muss denn noch passieren?“ Bizer versagte die Stimme. Im Saal brach ungläubiges, zorniges Geschrei aus. Der Kameralamtskandidat Wörner, der gerade für 1.200 Mark Kaution eine Stelle im Rechnungswesen im Kaiserlichen Gouvernement von Ostafrika ergattert hatte, bezweifelte lauthals die Zugehörigkeit des Redners zur Gattung des homo sapiens und untermalte seine Zweifel mit Grunzlauten. Sein Klassenkamerad Paul Sengle wiederum, der im Begriff stand, sich als Missionar bei den Hindus aus Sulz zu verabschieden, äußerte ähnliche Bedenken bezüglich der drei von Bizer Angeklagten. Als er allerdings von den deutschen Schulen in den Kolonien sprach, explodierte der Braner förmlich. „Hier geht’s doch nicht um die Verbreitung von Christentum oder Zivilisation! Die Kinder lernen einzig und alleine was sie brauchen, um sich für den Dienst bei den Weißen geeignet zu machen.“ Was in dieser Totalität nun auch wieder erregten Widerspruch hervorrief. Versammlungsleiter Herzog gelang es nur mit Mühe, die Gemüter zu besänftigen und eine geordnete Aussprache anzukündigen. Keck zog einen Zettel aus der Tasche. „Was hast du vor?“, fragte der Braner besorgt. Auf der Temperamenteskala ordnete er seinen Freund irgendwo zwischen Feuerkopf und Giftzwerg ein. Aber der Keck wollte nur vortragen, was ihm der Braner mal zugesteckt hatte, eine Liste aller „Strafaktionen“ gegen Aufständische in den Kolonien, die bei der Suche nach den Missionsgesellschaftsverlautbarungen mehr zufällig angefallen war:

- 1886 Bismarck-Archipel,

- 1888-1898 Sansibar (Liebknecht: Diesem System keinen Mann und keinen Groschen!) und Ostafrika. Krieg gegen Wahehe, dazwischen immer wieder Kamerun und Ostafrika,

- 1896 Beginn des Aufstands der Hereros und Hottentotten in Deutsch-Südwest,

- 1897 China,

- 1898 Samoa,

- 1899 Salomons-Inseln,

- 1899 China, gleich zwei Strafexpeditionen,

- 1900 Kamerun,

- 1900-1901 China, Niederschlagung des Boxer-Aufstands; Ostasiatisches Expeditionskorps beklagt den Verlust von 600 Mann.

Die schiere Menge der Militäreinsätze in so kurzer Zeit machte Eindruck. Freilich begnügte sich der Keck nicht mit dem bloßen Vorlesen, sondern stellte das Versagen der Kolonialverwaltung als ursächlich für die Aufstände dar. Seine Genossen zitierten genüsslich, was der Zentrumsabgeordnete Erzberger im Reichstag zu all diesen Skandalen gesagt hatte. Schließlich war man hier auf einer Zentrumsveranstaltung, da musste man Bebel nicht bemühen. Die fünf Mitglieder des „Sulzer Kriegervereins ehemaliger China- und Afrikafreiwilliger“, allesamt schon ältere Herrschaften, waren für solche Redeschlachten nicht gedrillt und guckten bedröppelt in ihr Bier. Ja, wenn der Major von Biberstein da wäre, der würde dem vaterlandslosen Sozi-Pack schon heimleuchten. Und den Herrn Missionar entkräften. Noch einer war still hinter seinem Glas. Theodor Rüdt hatte gerade eine größere Bestellung von Luiken-Apfelwein für China entgegengenommen.

11. Im Herrenhaus

Montag, 18. Juni 1907, Warmbad, Deutsch-Südwestafrika.

Auf Südwestafrika war sie nun doch nicht vorbereitet gewesen. Nicht das Land machte ihr zu schaffen, ihr Wohnsitz Warmbad lag in einer gemäßigten Klimazone, mit fremden Tieren und Krankheiten wurde man fertig. Die Rinderfarm warf genug zum Leben ab, neuerdings versuchte sich der Jogi gar als Winzer, die Neger waren gut gelaunt, wenn man sie gut behandelte. Aber über dem ganzen Süden des Kontinents waberte eine Atmosphäre von Hass und Gewalt, so dicht, dass man in ihr geradezu wie in einem brusthohen Wasserbecken watete. Deutsche wie Engländer, wie Buren, hatten ihre Kolonialherrschaft auf Betrug und Gewalt gegründet, Nama, Hereros, Hottentotten auf echten oder vermuteten Landraub und kulturelle und wirtschaftliche Unterwerfung mit entsetzlichen Gräueltaten reagiert. Woraufhin der Leviathan Deutschland seine tausendfach überlegene Militärmaschine zu einem Vernichtungskrieg gegen die Einheimischen eingesetzt hatte. Die Kaiserin hatte dem Oberkommandierenden ihr Bild mit einer eigenhändigen Widmung zukommen lassen: „Gott rüste dich mit Kraft und Stärke!“ So ermutigt, befahl Generalleutnant Lothar von Trotha die völlige Ausrottung der aufständischen Völker. 100.000 Männer, Frauen und Kinder wurden durch die deutschen Truppen ermordet, verdursteten in der Omaheke-Wüste oder starben in Konzentrationslagern.

Ihren weißen Nachbarn, die in einigen Kilometern Entfernung von Annas Farm in ihren Herrenhäusern saßen, war das offensichtlich egal. Sie protestierten nur, als ihnen die Arbeitskräfte ausgingen. Aber Wilhelm II. wollte mit der Delegation deutscher Siedler erst gar nicht sprechen, ging stattdessen auf Nordlandreise. Was von der Urbevölkerung zu halten war, hatte den Neuankömmlingen Paul Walter von der Walterbergfarm gleich bei ihrem ersten Ständerling, wie man das hier nannte, erklärt. Von ihrer Natur aus waren die Männer Diebe, die Frauen Prostituierte. Arbeiten wollte keiner. Walter erzählte eine lange, Gin getränkte Geschichte von einem seiner Schwarzen, den er wegen Diebstahls bestraft hatte, der ihm dafür eine Giftschlange ins Bett legen wollte, bei welchem Versuch er selber gebissen wurde, aber er, Walter höchstpersönlich, hatte die Wunde ausgesaugt und sich so für den Rest seines Lebens eines treuen Dieners versichert. „Primitiv, was willst du machen, aber dieser Nigger lässt sich für meine Sippschaft zerreißen.“ Der Name war ihm gerade nicht eingefallen.

Der Jogi hatte sich verändert. Nicht ihr gegenüber. Gleich nach dem Erwerb der Farm hatte er ihr die Hälfte seiner übriggebliebenen Diamanten geschenkt. „Wenn wir schon nicht heiraten können“, hatte er gesagt und dabei gegrinst. Verheiratet oder nicht, das spielte hier draußen unter den promiskuitiven Kolonialherren, die den Jogi wegen seiner „Einfalt“ zynisch bedauerten, keine Rolle. Ein, zwei Jahre waren sie richtig glücklich gewesen, und es war ihnen egal, dass sie sich in der bigotten „feinen“ Gesellschaft von Windhuk oder Lüderitz nicht blicken lassen konnten. Aber allmählich hatte der Hass, den der Jogi jeglichen Uniformierten gegenüber empfand, ihr ganzes Leben verdüstert. Von dem Tag an, als er versehentlich einem Mercedes Militär-LKW die Vorfahrt genommen hatte und dafür von einem Major der Schutztruppe in aller Öffentlichkeit zur Sau gemacht worden war, hatte es immer wieder Auseinandersetzungen gegeben. Es war Krieg, und die Soldaten fuhren, wohin sie wollten, ohne nach dem Wegerecht zu fragen oder sich um Flurschäden zu kümmern. Und die Behörden und Gerichte waren natürlich voreingenommen. Und dann war es zur Katastrophe gekommen: Im Zuge ihres Vernichtungskriegs gegen die Bondelzwarts hatte die Schutztruppe eine weitere Wasserstelle zugeschüttet. Nur lag diese direkt an der äußersten Ecke ihres Besitzes, teilweise auf ihrem Land, und der Jogi hatte unverzüglich die Quelle wieder ausgraben lassen. Jetzt saß er in Windhuk im Gefängnis unter der Anklage des Hochverrats und wartete auf seinen Prozess.

12. "They never come back."

Donnerstag, 23. April 1908, Sulz, Rottweil, Sulz.

Na sowas, wunderte sich der Braner, als er diese Meldung setzte. Sechs Monate alt, und erst jetzt vom Preußischen Kriegsministerium freigegeben: „Bei einem Gefecht nahe Warmbad fielen der Hauptmann von Eckert, mit ihm ein Unteroffizier und fünf Soldaten. Auf der Seite des Hottentottenführers Simon Copper kämpfte ein Weißer und wurde zusammen mit den übrigen Aufständischen erschossen.“

„Herr Braner, Sie haben Besuch!“ Unwillig hob der Ex-Bäckereibesitzer Johann Georg den Kopf von den 67 winzigen Sechskantschräubchen, die er gerade in ihr Kästchen einsortiert hatte. Jetzt würde er nochmal von Anfang an zählen müssen. Die Industriekunden der Spittelmühle nahmen’s genau, zählten wohl jedes Schräubchen nach. Geblendet vom Licht seiner Glühbirne, konnte er das Gesicht seines Besuchers zunächst nicht erkennen. Seiner Besucherin, wie es schien. Eine Weile herrschte Schweigen. Dann stand er auf, kramte in seinem Spind, legte sorgfältig ein gefaltetes, zerfleddertes Stück Papier auf den Tisch, glättete es. „Deinen Brief“, sagte er mühsam beherrscht, „kann ich auswendig. Kannst ihn wieder mitnehmen.“ Anna starrte ihn an. Was hatte sie sich gedacht? Was hatte sie ihm nicht alles erzählen wollen! Wie es ihr ergangen war halt. Von Deutsch-Südwest. Von der Farm. Wie hatte sie glauben können, er könnte sich freuen, sie zu sehen? Nach allem, was passiert war? „Passiert war“, oder sie ihm angetan hatte? Und was hatte sie ihn alles fragen wollen. Wie konnten die Töchter den Vater so verkommen lassen? Wieder sah sie den seit Monaten eingebrannten Film vor sich. Wie die Ovambo-Gefängniswärter dem Jogi zur Flucht verholfen hatten, er in Abwesenheit zu 13 Jahren Zuchthaus verurteilt und die Farm konfisziert worden war. Wie er dann ganz in der Nähe der verfluchten Wasserstelle hingerichtet worden war. Ja, hingerichtet, die Gruppe hatte sich ergeben. Wie sie sich eines ihrer Diamanten bedient und die Rückfahrt nach Hamburg gebucht hatte, auf einem französischen Schiff: deutsche Gesellschaft hätte sie nicht ertragen. Wie sie dann, zurück in Bickelsberg, erfahren hatte, was aus ihrer ehemaligen Familie geworden war. Und den Entschluss gefasst hatte zu helfen, wo sie es konnte. Aber: „Verschwinde“, sagte der Branerbäck, „verschwinde einfach!“

„Deutschland erklärt den Krieg gegen Russland“, kam der Singsang vom Vorplatz der Stadtkirche. Dann das Schreien, Quietschen und Lachen, als die Kinder in die aufgemalten Quadrate drängelten. War das ein Spaß! Ha, dachte der Kasper Braner den Marktplatz überquerend, da sind Dänemark und Österreich in Zukunft fein raus. Der Rhythmus des auf- und abschwellenden Spielrufs verlangte nach einem zweisilbigen Feind. Mit zu den Lautesten gehörten zweifellos sein Albert und sein Wilhelm. Und hinterher, wie immer, keuchte der dicke Ingo: „Rennt doch nicht so, was soll denn diese jüdische Hetze!“ Wo kam das denn her?

Fortsetzung folgt...

Autor:

Klaus Schätzle, geb. 1948

Lokalhistoriker mit ausgeprägter Schwäche für „Geschichte von unten“.

Kapitel 3: Vom deutschen Wesen

Autor:

Klaus Schätzle, geb. 1948

Lokalhistoriker mit ausgeprägter Schwäche für „Geschichte von unten“.

In Sulz kann das Buch in der „Blass Erlebniswelt im Backsteinbau GmbH“ und bei der „Buchlese“ am Marktplatz erworben werden.

Erschienen ist das Werk im Verrai Verlag / Stuttgart mit der

ISBN 13: 978-3-948342-72-2.

In Sulz kann das Buch in der „Blass Erlebniswelt im Backsteinbau GmbH“ und bei der „Buchlese“ am Marktplatz erworben werden.

Erschienen ist das Werk im Verrai Verlag / Stuttgart mit der

ISBN 13: 978-3-948342-72-2.